| Главная » Статьи » Мои статьи |

Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 1

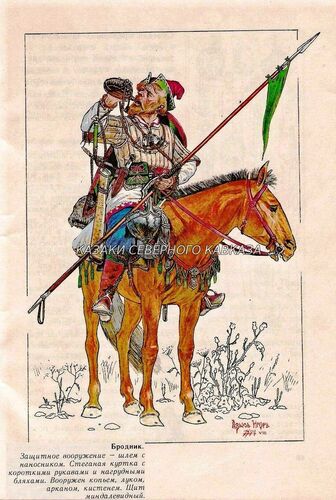

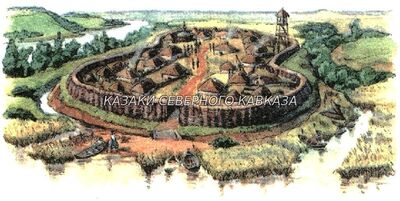

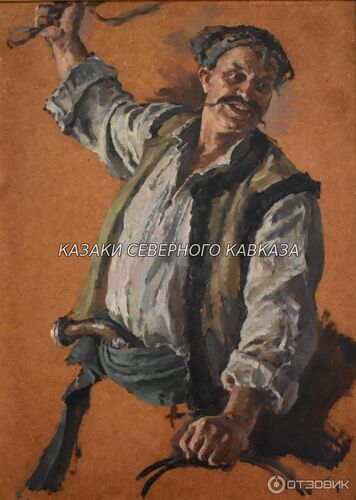

| Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 1 Казачье население на Северном Кавказе складывалось на протяжении длительного времени, в различных социально-экономических и политических условиях. В русской и советской исторической литературе существует несколько точек зрения о происхождении первых поселенцев казаков на Северном Кавказе и о месте их первоначального расселения. Ряд исследователей XX века высказали предположение, что полуоседлое население – «бродники», обитавшее в низовьях Дона и на Северном Кавказе в XIII – XV веков, являлось предшественниками казачества, в том числе терско-гребенского[1, с. 257-262; 2, с. 56-62.]. «По характеру жизни, - писал Н. М. Волынкин, - бродники были полуоседлым, полупромысловым, полуземледельческим населением славянского происхождения[2, с. 60.]. Л. Н. Гумилев считал, что бродники – народ русско-хазарского происхождения[4, с. 177-178.]. Во главе общин бродников стояли старейшины и воеводы, которые были близки по типу к позднейшим казачьим атаманам. По мнению Н. М. Волынкина, бродники продвигались с места на место по всему широкому пространству Причерноморья, от гор Северного Кавказа до вод Дуная[2, с. 59.]. Отмечая ряд общих черт у бродников с русскими казаками, В. В. Мавродин уверял: бродники «длительное время сохранялись на Кавказе, несомненно, все, более ассимилируясь с населением северокавказского района, растворяясь в более мощном этническом элементе и теряя свое русское славянское этнокультурное начало вплоть до полного его исчезновения»[1, с. 38.]. Однако Л. Н. Гумилев, В. Б. Виноградов и ряд других исследователей склонны считать, что бродники смешались с мощными потоками русских переселенцев, бежавших на Терек, и к середине XVI века и положили начало гребенскому казачеству[4, с. 177-178; 5, с.79-82.]. С 80-х годов XIX века в казачьей историографии появилась, так называемая, «рязанская версия», согласно которой первые казачьи сообщества на Тереке – выходцы из Червленого Яра, переселившиеся на Северный Кавказ в 20-е годы XVI века. Так, согласно мнениям И.Д. Попко, В. А. Потто и М.А. Караулова, первыми поселенцами на Тереке были Новгородкие ушкуйники и рязанские казаки. Сначала на берегах Терека в XIV веке, появились новгородские ушкуйники - вольные дружины которых, совершая походы на лодках (которые назывались ушкуи, отсюда и название ушкуйники) через Каспийское море проникали в устье Терека и поднимались вверх по реке. Здесь они вступали в стычки с местными жителями, в набегах захватывали женщин, женились на них и селились по берегам Терека, создавали сплоченные коллективы и называя свои поселения городками. Ушкуйники расселялись у гребней, при впадении Аргуна в Сунжу. Постепенно наводя тесные контакты с пятигорскими черкесами, которые становятся их верными союзниками. Видный исследователь истории Терека Н. Н. Великая, в своей монографии «Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв.» приводит многочисленные доказательства присутствия в казачьей культуре новгородских элементов[12, с. 21-28.]. Аналогичной точки зрения придерживается и В. Е. Шамбаров: «Когда Иван III присоединил Новгород, переселив в другие земли часть его жителей, взял под контроль Верхнюю Волгу и Север, прежний промысел ушкуйников стал невозможен. И они подались в казачью среду»[39, с. 40.].  В первой половине XVI века через Дон, Волгу и Каспийское море, повторяя маршрут новгородских ушкуйников, устремились к берегам Терека, рязанские казаки. Это переселение было напрямую связано с присоединением в 1520 году Рязанского княжества к Московскому государству. В это время практически завершился процесс объединения русских земель в единое централизованное государство. Тысячи рязанцев были переселены во внутреннюю часть Московского княжества. Что касается рязанского казачества, привыкшего к свободе, но не имевшего силы открыто сопротивляться великому князю, то они приняли решение покинуть родные места и уйти далеко на юг, к берегам Терека. Ранее рязанские казаки жили по берегам Дона и Волги в Червленом Яру, где и служили охранной стражей. Среди историков есть некоторые разногласия о местонахождении Червленого Яра. Так И.Д. Попко указывал на южную часть рязанского княжества[6, с. 3.], а М.А. Караулов, основываясь на изучении диалектов, предполагал, что первые рязанские поселенцы на Северном Кавказе были не из южной, а из восточной части рязанского княжества[7, с.21.]. Казаки Червленого Яра должны были быть выселены, после присоединения Рязанского княжества к Московскому государству, в «пределы суздальские», но они этому не подчинились и самовольно переселились на Терек[6, с. 3.]. В вопросах о происхождении гребенских казаков и о древней их метрополии, помимо версии о выходе из Рязанского княжества, существовало ещё мнение, высказанное дореволюционными историками В.Н.Татищевым, Н.М.Карамзиным и С.М.Соловьевым. По их мнению, гребенские казаки, как и вообще терские, ведут свое начало от донских, и происхождение их связано с бегством русских казаков с Дона на Северный Кавказ и здесь объединившихся в самостоятельные казачьи общины. Название же свое они получили от Гребенских гор еще на Дону, где казаки проживали до переселения[9, с. 57.]. А вот историк русского казачества Е.П.Савельев доказывал, что на Дону жили казаки Гребенские в городке Гребни. Именно гребенские казаки из города Гребни преподнесли накануне Куликовской битвы 8 сентября 1380 г. Дмитрию Ивановичу икону-хоругвь Донской Богородицы и образ Богородицы Гребневской[10, с. 195.]. Однако это утверждение справедливо оспаривается многими историками, считавшими, что название свое гребенские казаки получили от гребней Кавказских гор, где «слово «гребень» имеет то же значение что и на Дону»[9, с. 57.]. До настоящего времени остаётся не выясненным до конца вопрос, откуда произошло название «Гребенское казачество»; достоверно лишь известно, что рязанские казаки высадились на берегах реки Сунжи[6, с. 3; 8, с. 16.], где они основали три станицы по имени своих атаманов: Курдюковскую, Гладновскую и Шадринскую. После были построены ещё две станицы Новогладновская и Червленная. В настоящее время существует еще одна, пожалуй, самая экзотическая версия генезиса гребенского казачества. Так согласно концепции исследователей С. Ц. Умарова, И. М. Саидова и А. И. Гапаева, терско-гребенское казачество этнографически и антропологически близко к чеченцам. «Первые русские беглецы-раскольники, - пишет А. И. Гапаев, - попали к орстхойцам (гребенцам), жившим на обоих берегах реки Терека и на Сунженском хребте. Не имея земель, они вначале кормились за счет охраны многотысячных чеченских овечьих отар на зимних и летних пастбищах. Это соответствует и народному преданию и указаниям историков о том, что в начале казаки не занимались хлебопашеством»[37, с. 14.]. Далее автор указывает, что «среди казаков есть выходцы из всех основных тейпов, в том числе от голубоглазых дытнинцев и от шатойских тейпов. Тяжелое прошлое ослабило связь между родичами. Сейчас родственные связи с казаками сохранили в основном только Гуной и Варандой»[37, с. 17.]. Безусловно, казачество имело связи с горцами, в том числе и с чеченцами. Специфические условия жизни зарождающегося казачества оказали существенное влияние на процесс его этногенеза и на особенности отношений между казаками и горцами. На Терек шли «волны» преимущественно представителей мужского пола. Жены казаков в основном были горского происхождения, причем большей частью женщины попадали в станицы не по добровольному согласию, а путем хищения. Жены казаков привносили в казачью жизнь элементы материальной и духовной культуры своих народов. На этом, однако, «генетическое родство» вайнахов и остальных горцев с терскими казаками заканчивается. Прав в этой связи профессор В. Б. Виноградов, подчеркивающий, что «ученым-историкам из числа горских народов – многовековых партнеров терского казачества – стоило бы более корректно и чутко реагировать на ситуацию в отечественной исторической науке и не осложнять ее легковесными догадками в области негативно-сказочной мифологизации изначальных страниц возможного славяно-вайнахского взаимодействия»[38, с. 2.].  Не отрицая полностью ни одной из указанных выше версий происхождения терского казачества, мы вместе с тем настаиваем на положении о полиэтнической природе его генезиса. Так или иначе, но в XIV-XVI веках в низовьях Терека возник разноплеменный конгломерат «вольных людей», в силу самых различных причин покинувших свои родные места, строивших так называемые «городки» и промышлявших рыболовством, охотой на тюленей, птицу в устье Терека, а также «молодечеством», морским разбоем на Каспии. Их излюбленным местом был остров Чечень, который давал возможность контролировать зону интенсивных морских трасс. Эти люди не были оседлыми, не вели домашнего хозяйства, более того очень немногие имели семьи. Они собирались небольшими ватагами, ютились в землянках по лесным предгорьям, в надежных прибрежных местах, на поросших камышом островах. Разноплеменный конгломерат постоянно пополнялся, причем главным образом людьми с Севера, из близлежащей Астрахани, населением, склонным к кочевому образу жизни. Так, в низовьях Терека, в силу целого ряда исторических причин на рубеже XVI века возник народ, обладающий собственным социально-экономическим укладом, обычаями и традициями, собственным говором (диалектом) и, главное, самосознанием. Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство, которое при современных политических дискуссиях должно иметь определенное значение: появление казачества на Тереке не было связано с вытеснением какого-либо населения Дагестана, Чечни или Кабарды, захватом земель или другими насильственными действиями. Это были территории, которые практически не обживались со времен падения Хазарского каганата, то есть с X-XI веков. Казаки заселяли, обустраивали, а в последствии и обрабатывали эти пустующие земли. Таким образом, к началу второй половины XVI века на Северном Кавказе уже существовало несколько десятков вольных казачьих поселений объединенных в единое казачье сообщество и получившие своё название гребенских казаков. На гребнях Сунженского хребта казаки оставались до начала 80-х годов XVII века, затем в целях безопасности они переселились на правый берег Терека у мыса, образуемого слиянием Терека с Сунжей, где образовалась 80 километровая казачья линия. Первоначальное расселение гребенского казачества происходило в широком ареоле междуречья Терека и Сунжи. Места, облюбованные гребенцами, отвечали хозяйственной и стратегической целесообразности. Течение Терека обеспечивало сообщение с Каспийским морем и Волгой. Именно здесь проходили караванная дорога из Персии в Москву и путь в Грузию. Эти места привлекали значительными естественными богатствами: в лесах водились звери и птицы, в реках было много рыбы. Под строительство станиц здесь было много пустующей, свободной земли. Гребенские казаки «вступали в тесные дружественные отношения с соседними горскими народами, оказывали им посильную военную и хозяйственную помощь и поддержку, вели с ними меновую торговлю»[6, с. 24.]. К сожалению, нет достоверных археологических материалов, подтверждающих точное расположение казачьих городков в тот период, и мы в этом вопросе можем опираться только на казачьи и кавказские фольклорные источники.  Отсутствие остатков материальной культуры гребенского казачества в этом регионе свидетельствует и о том, что постоянных поселений у казаков в ту эпоху не было. Кочевая казачья жизнь была связана, в первую очередь, с отсутствием культуры земледелия, что было присуще всем ранним казачьим обществам, в том числе Донскому и Запорожскому. Сами казачьи городки в ту пору представляли собой маленькие крепости, окруженные рвом и земляным валом. По гребню вала ставился палисад, который обсаживался колючим кустарником. Население такого городка едва достигало 300-400 человек. Посреди городка строилась большая становая или станичная изба. В ней жили холостые казаки. Вокруг станичной избы располагались курени семейных казаков, оставляя свободной главную площадь – майдан. Такое устройство городков было характерно и для Дона, и для Терека, и для Яика. В походы каждый городок выставлял свой отряд – станицу. Постепенно название «станица» стало применяться и к самим казачьим городкам. С середины XVI века в дельте нижнего течения Терека возникает еще одно северокавказское казачество - Терское Низовое. В отличие от гребенских, терские казаки формировались из числа беглых, разрозненных групп русских людей и горских народов. Первое известие о появлении Терских низовых казаков относится к 1559 году, когда эти казаки овладели городом Тюмень, или, как его еще называли, Терколте, расположенном на одном из рукавов Терека[9, с. 59.]. Этот город для терских казаков становится как бы столицей, мощным опорным пунктом вокруг которого селятся небольшими станами казаки. Основным занятием их в это время была охота, рыбная ловля и скотоводство. Вот что пишет об этом времени исследователь культуры и быта терского казачества Л. Б. Заседателева. «Сам военизированный походный уклад их жизни, сооружение небольших укреплённых городков, отсутствие необходимого инвентаря и какой-либо помощи от государства, оставляли мало надежд на быстрое экономическое процветание ранних куренных обществ»[11, с. 187.]. Численный состав Низового Терского казачества в этот период был непостоянным: он то пополнялся прибывшими с Дона, Волги или с гор и так же уменьшался уходившими от них казаками в другие, облюбованные места. Отдельные группы казаков часто переходили с Дона на Волгу, с Волги на Яик и Терек и т. д. Разделение казачества по рекам в то время было в значительной мере условно. Из-за большой подвижности, постоянных переездов одни и те же казачьи отряды иногда назывались в источниках то донскими, то волжскими, то терскими. Условия постоянной военной опасности сформировали из гребенских и терских казаков устойчивые мобильные группы, управляемые посредством военно-патриархальной демократии, материально подпитываемые в соответствии с формами несозидательного хозяйствования (война, охота, рыбная ловля)[12, с. 98-104.]. Земледелие имело примитивный характер, заимствованный у кабардинцев, и развитие его началось только в XVII веке[13, с. 31-34.]. Этим и объясняется такой большой ареал первоначального расселения гребенцов и терцев, что связано с постоянными внутренними миграциями казачьих групп. По сравнению с местом первоначального обитания других казачьих социумов (Днепр, Дон, Яик), восточное Предкавказье в конце XV – начале XVI веков было уже достаточно плотно заселено, а на еще пустующие горные и лесистые места постоянно претендовали те или иные племенные группы или князья. Каким образом смогли выстоять в окружении потенциальных противников гребенские и терские низовые казаки, численно незначительные и отличающиеся от большинства народов и племен, проживающих по соседству, культурой и вероисповеданием? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать этническую и политическую ситуацию на Северном Кавказе в конце XV – начале XVI веков.  Так, в процессе распада Золотой Орды на ее территории появилось несколько независимых ханств-государств, из которых наиболее значительным было Крымское ханство. Крымские татары, совершая хищнические набеги на Россию и Украину, разоряли и опустошали населенные земли, мешали развитию торговли, задерживали освоение лесостепных и степных пространств в районах юго-восточной части Европы. Другим объектом для подобных разбойничьих набегов являлся Северный Кавказ. Здесь политика крымских ханов направлялась агрессивными устремлениями Турции на Ближнем Востоке, захватившей к тому времени весь Курдистан и подошедшей вплотную к Закавказью. В 1471 году Турция отняла у итальянцев крепость Тану-Азов и превратила ее в мощный укрепленный пункт с сильным гарнизоном. Для турецких султанов Азов стал опорным пунктом в упрочении их власти над степными просторами Нижнего Дона и Северного Кавказа. Далеко выдвинутая на север крепость позволяла держать в узде крымских и ногайских татар[11, с. 182.]. В середине XVI века туркам-османам удалось продвинуться и закрепиться на узком побережье Черного моря и создать там опорные пункты, превращенные в крепости: Сухум, Гагры, Сунджук и Темрюк[9, с. 34.]. Эта военная удача разожгла захватнические аппетиты османских правителей, и они начинают вынашивать грандиозные планы захвата Северного Кавказа, Астрахани и Ногайских степей. Для осуществления этого плана Турция и сделала ставку на окрепшее вассальное Крымское ханство. Влияние Крымского ханства на Закубанских черкесов проявилось сразу же - началась насильственная исламизация адыгов. Ряд племен стали данниками крымского хана; кабардинцы и шапсуги сопротивлялись более 200 лет, а племя хегайковцев было истреблено полностью[10, с. 25.]. Центральный и Восточный Кавказ в это время представлял собой территорию, которую в той или иной степени контролировали кабардинские князья, простиравшие свои претензии вплоть до Каспийского моря[14, с. 12.]. Некогда мощные аланские княжества во время монголо-татарского нашествия были опустошены и обескровлены, и поэтому осетинские князья, отстаивая лишь независимость своих владений, были не в состоянии претендовать на расширение территорий влияния и конкурировать в этом вопросе с кабардинцами.  Вайнахские тейпы к XVI веку не обладали достаточно сильным политическим и экономическим весом и являлись в большинстве своем данниками князей Большой и Малой Кабарды[15, с. 125.]. При этом стоит заметить, что и среди кабардинцев не было мира – межродовые усобицы ослабляли их позиции в Восточном Предкавказье, тем более что здесь на политическую арену выходила новая сила, претендующая на доминирующую роль в этом регионе – кумыцкие князья. Османские эмиссары на Северном Кавказе сделали ставку на потомков половцев, поддерживая их устремление на подрыв могущества своих кабардинских соседей. Отсюда и желание кабардинского князя Темрюка Идарова обрести могущественного сюзерена в лице Ивана Грозного, дабы сохранить своих вассалов и своих данников. Другой задачей было выстоять в противоборстве с Шамхалом Тарковским, тяготеющим то к Турции, то к Персии. Исходя из этого, считаем вполне вероятным изначальное вхождение гребенских казаков на правах вассалитета в ту или иную военно-политическую систему кабардинских князей. Тем более, что казаки проживали на гребнях, разделяющих Малую Кабарду и вайнахов с одной стороны, и примыкающих к кумыцким владениям с другой[14, с. 12.]. Примечания: 1. Мавродин В. В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV вв. //Ученые Записки ЛПИ им. А. И. Герцена. Т. II. – Ленинград, 1938. 2. Волынкин Н. М. Предшественники казачества – бродники. //Вестник ЛГУ. № 8. – Ленинград, 1948. 3. Попов А. И. Кипчаки и Русь. //Ученые Записки ЛГУ. Вып. 14. – Ленинград, 1949. 4. Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. – М., 1965. 5. Виноградов В. Б. Время, горы, люди. – Грозный, 1980. 6. Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен. Вып. 1. - СПб., 1880. 7. Караулов М. А. Материалы для этнографии Терской области. Говор гребенских казаков. СПб., 1902. 8. Потто В. А. Два века терского казачества. – Ставрополь, 1991. 9. Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ: Ир, 1991. 10. Савельев Е. П. Казаки. История. Репринтное переиздание книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества». – Владикавказ, 1991. 11. Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI – начало XX в.). Историко-этнографические очерки. – М., 1974. 12. Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2001. 13. Великая Н. Н. О взаимоотношениях кабардинцев и казаков в Притеречье. /Казачество России: история и современность. – Краснодар, 2002. 14. Губенко О. В. Терское казачье войско в XV-XXI вв. Влияние государства на социально-экономические аспекты казачьей жизни. – Ессентуки, 2007. 15. Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. – Пятигорск, 2002. 16. Ригельман А. И. История о донских казаках. – Ростов-на-Дону, 1992. 17. Казачий словарь-справочник. Т. 1. – Кливленд, США, 1966. 18. Коков Дж. К истолкованию топонима «Черкассы» и слова «казак». /Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия филологическая. Вып. 25. – Нальчик. 19. Казин В. Х. Казачьи войска. Хроника гвардейских казачьих частей. – СПб., 1912. 20. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: Документы и материалы. Т. 1. – М., 1957. 21. Плеханов А. М., Плеханов А. А. Казачество на рубежах отечества. – М., 2009. 22. Ткачев Г. А. Станица Червленная. Исторический очерк. /Сборник общества любителей казачьей старины. – Владикавказ, 1912. 23. Хождение купца Федота Котова в Персию. – М., 1958. 24. Бурда Э. В. Очерки о терском казачестве. – Нальчик, 2003. 25. Козлов С. А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII). – СПб., 2002. 26. Восстание И. Болотникова: документы и материалы. – М., 1959. 27. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О времени заселения гребенскими казаками левого берега Терека. //История СССР. № 6. 1975. 28. Сизенко А. Г. Полная история казачества России. – Ростов-на-Дону, 2009. 29. Астапенко Г. Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII-XX веков. – Батайск, 2002. 30. Астапенко М. П. История Донского казачества. – Ростов-на-Дону, 2004. 31. Материалы по истории русско-грузинских отношений. Сборник документов. Т. 1. – Тбилиси, 1974. 32. Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII в. Документы и материалы. – Махачкала, 1958. 33. Гедеон Митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. – Москва-Пятигорск, 1992. 34. Павлов-Сильванский Н. П. Государевы служилые люди. – М., 2000. 35. История казачества России. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательство Ростовского Университета, 2001. 36. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. – М., 1988. 37. Гапаев А. И. Генетическое родство вайнахов с терскими казаками. – Грозный, 1990. 38. Виноградов В. Б. Хазары – предки казаков? //Казачий Терек, ст. Мекенская, № 12, 1991. 39. Шамбаров В. Е. Казачество: история вольной Руси. – М., 2007. Кандидат исторических наук Эдуард Бурда Иллюстрации: 1. Современное изображение бродника. Художник И. Дзысь. 2. Ушкуйник. Художник О. Федоров. 3. Савелий Зейденберг «Ушкуйники. Новгородская вольница». 4. Казачий городок в XVI–XVII веках. Современный рисунок с просторов интернета. 5. Этюд «казак с ногайкой». Художник Николай Овечкин. | |

| Просмотров: 80 | |

| Всего комментариев: 0 | |