| Главная » Статьи » Мои статьи |

Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 2

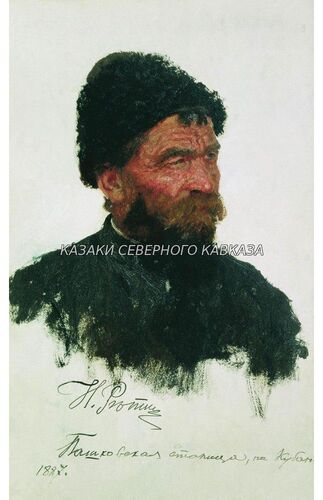

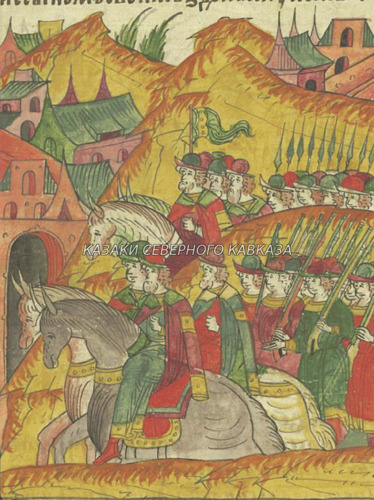

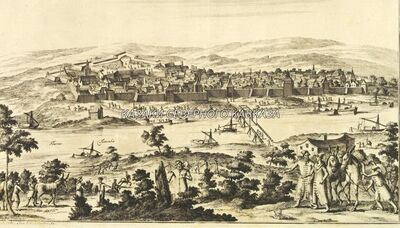

| Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 2 Выбор союзников для казаков был не случаен. Процесс исламизации в Кабарде только начинался, не все представители этого народа на тот период были мусульманами. Есть немало свидетельств того, что, приехав в Москву, уорки и уздени вновь принимали крещение[8, с. 18.]. Так, сын князя Темрюка, Салтанук, по его просьбе принял крещение и остался при дворе Ивана Грозного позже играл видную роль при создании опричнины. Предпринимались попытки и упрочения христианства среди кабардинцев. Для этой цели в 1560 году Иван Грозный направил в «Черкассы по их челобитию воеводу… а с ним отпустил и попов крестианских…, а велел их крестити по их обещанию и по челобитью»[9, с. 35.]. Устная фольклорная традиция кабардинцев связывала прошлое своего народа с Россией, свидетельствуя о том, что в VII веке Гиджры (XIII век нашей эры) их предки проживали в пределах Рязанского княжества, и уже оттуда откочевали на Кавказ[16, с. 25.]. Есть предположение и о том, что вместе с ними ушли и некоторые славяне – жители этого княжества. Частичное подтверждение этому мы находим у Сигизмунда Герберштейна (посол Германского императора в Московии в 1517 и 1526 годах), который пишет о Пятигорских Черкассах: «…церковную службу выполняют по греческому обряду на славянском языке»[17, с. 131.].  Впрочем, такие масштабные миграции, присущие адыгам в древности, по всей видимости, были не единичными. Так, Дж. Коков, изучавший вопросы топонимики юга России и Украины пишет: «Историки отмечают факты переселения черкесов с Кавказа в Киевскую Русь уже в X, XI, XII и последующих столетиях. Они в 985 году сопровождали князя Владимира в его походе на камских болгар. О них упоминают как о приднепровских жителях, известных под именем «черкасы». Их вновь называют как участников похода князя Изяслава Мстиславича (1152 г.). В дружине князя, согласно летописным преданиям, были «черкасы». Надо сказать, что пределы распространения черкесских названий на Украине и Юге России совпадают с той территорией, на которую указывают исторические свидетельства»[18, с. 3-6.]. Подтверждает это и факт массового переселения черкесов в XIV веке в пределы России, в княжество Курское, а оттуда – на Днепр, где ими был основан город Черкассы[16, с. 21.]. Первый этап вовлечения гребенского казачества в сферу деятельности институтов российской государственной власти совпал по времени с вхождением в состав России Кабарды. Так, в составе большого кабардинского посольства 1555 года, просившего о вхождении в состав России, были и казаки Притеречья, которые заявили о покорности царю Ивану Грозному и о даровании им царской милости. По преданию, царь пожаловал гребенцов рекою Терек, велел беречь и кабардинскую вотчину. Таким образом, пророссийская позиция казаков в этот период формировалась во многом под влиянием кабардинцев. Отсутствие более ранних письменных свидетельств о пребывании гребенцов на Кавказе не говорит о том, что вольных казаков здесь не было. Как считает В. А. Потто, о них не было ранее написано «потому, что…часто смешивают с кабардинцами»[8, с. 37.]. Это еще раз подтверждает мнение о первоначальном вассалитете гребенцов по отношению к кабардинским князьям. В 1557 году кабардинцы принимаются в Российское подданство, а уже в следующем году в составе русских войск они участвуют в Ливонской войне и в походе на Крым. В 1561 году Иван Грозный взял в жены кабардинскую княжну Марию Темрюковну, и это еще более сблизило Кабарду с Россией[15, с. 132.]. Спустя два года царь посылает в помощь своему тестю князю Темрюку войско под начальством Плещеева, в составе которого находились и казаки: «В Черкассы пришли…и с ним голова стрелецкая Григорий Враженский, а с ним стрельцов 500 человек, да 5 атаманов, а казаков с ними 500 человек…». Это летописное указание является первым свидетельством о пребывании русских служивых людей на Кавказе[19, с. 171.]. Ощущая крепкую поддержку московского правительства, князь Темрюк предпринял попытку создания единого централизованного государства на Северном Кавказе. В 1563 году ему удалось при содействии и поддержке русских войск и городовых-казаков, приведших воеводой Плещеевым, разгромить своих политических противников и занять три города: Мохань, Енгирь и Кован[20, с. 11.]. Для защиты своих союзников-кабардинцев, по их просьбе, в 1567 году князь Бабичев и воевода Петр Протасьев поставили «на Терке-реке… город», названный Теркой с постоянным гарнизоном из стрельцов и городовых казаков[20, с. 13.]. Однако, по настоятельным требованиям турецкого султана, город-крепость Терки был разрушен, а войска выведены с территории Терека. Такая же участь постигла и со вторым, построенным в 1571 году в устье Сунжи городом Терки. В 1577 году крымский хан Адиль-Гирей с 25-тысячным войском вторгся в Кабарду, чтобы «казаков бы государевых… унятии, что им Сенчу-реку от терских казаков перелести здорово»[20, с. 47.]. Но терские и гребенские казаки нанесли полное поражение Крымскому хану в районе реки Сунжа, разгромив вторгшееся войско. Позднее было определено считать 1577 год датой старшинства Терского казачьего войска[8, с. 38-39.]. В 1588 году русские войска по просьбе кабардинских послов во главе с Мамстрюком и Куденетом занимают территорию низовья Терека. Под руководством боярина Михаила Бурцева и келаря Протасьева строится третья Терка, город-крепость с разветвленными торговыми и государственными учреждениями[9, с. 39.]. В состав гарнизона крепости-города помимо двух тысяч стрельцов, которых привёл с собой в Терку воевода Андрей Иванович Хворостин, были переселены и 800 городовых казаков[24, с. 28.].  Служилые казаки на Тереке несли царскую службу, которая для них, в отличие от вольных казаков, была обязательной. Особенность терских городовых казаков состояла в том, что они были пешими воинами. Поэтому их использовали в основном как вспомогательную силу в военных акциях, предпринимаемых на Северном Кавказе русским правительством. Войсковая организация служилых казаков Терского города во многом была схожа со стрелецкой. Те же «приказы», головы, сотники и пятидесятники. Служилые городовые казаки на Тереке были беспоместными, служили за денежное и хлебное жалованье, как и стрельцы, подчинялись терскому воеводе. Неслучайно в отписках часто упоминались стрельцы и служилые казаки под общим названием «государевых ратных людей»[25, с. 45.]. Первый терский воевода А. И. Хворостинин принял меры и к развитию мирных отношений с соседними народами, а для удержания своей власти поставил на реке Сунжа укрепленный сторожевой пост (острог), занятый стрельцами и городовыми казаками. В остроге так же поселились и вольные казаки, прибывшие на Терек несколько ранее с Волги. По преданию, они были выходцами с Дона, и некоторое время промышляли разбоем на Волге. Под давлением царского стольника Мурашкина, рассеченные на три части, под предводительством атаманов Нечая, Шадры и Ермака, бежали на Урал, основав Яицкое казачество, в Сибирь, и на Терек. На Тереке волжские казаки совместно с кабардинскими и кумыкскими выходцами объединились и поставили трехстенный город[6, с. 7-8.]. Таким образом, переселенцы с Волги пополнили своим числом вольное Терское Низовое казачье войско. Данное событие, как считают А. М. и А. А. Плехановы, положило начало Терскому казачьему войску[21, с. 97.]. Существует свидетельство, что в 1589 году «атаманом Терским» и «вольным казаком Терским» был некто Шолох. По мнению Г. А. Ткачева, возглавлявшего в начале XX века Владикавказское Общество любителей казачьей старины, чисто кабардинское имя атамана говорит о том, что в тот период к гребенскому казачеству «примешивался элемент местный, благодаря которому, быть может, казачество и держалось так долго в Гребнях»[22, с. 39.]. Таким образом, в 1588 году Москва утвердила свое присутствие на Кавказе постройкой города-крепости Терки с гарнизоном, состоящим из стрельцов и инородцев, выразивших желание служить Российскому государству. Отличительной особенностью крепости Терки являлось отсутствие религиозных разногласий среди представителей гарнизона. Так инородцы делились на «новокрещен» (т.е. принявших крещение) и «окочан» (оставшихся мусульманами). Они были поселены в разных слободах, чтобы не мешать, друг другу в отправлении религиозных обязанностей, но службу несли вместе. Здесь же были поселены стрельцы и городовые казаки. А также вольные казаки, жившие в своих городках вблизи города-крепости. Первое описание города-крепости Терки оставил московский купец Федот Афанасьевич Котов, посетивший город в 1624 году во время своего путешествия в Персию. «А на Терке город деревянный, - писал Котов, - не велик, только хорош, а стоит на низком месте, над рекою Тюменскою, а за городом монастырь; а против города за рекою слободки велики, Черкасская слободка да Окоцкая, да Новокрещенных Черкес слобода. А через реку Тюменку мост деревянный, на козлах высоко; над нею проезд в лодках. А город стоит от моря верст с пять, и тою Тюменкою въезд в море не одним устьем и около все камыш. А около Терека садов много и в садах всяких овощов много. А против Терка остров Чечень стоит в ори, ходу до него парусом полдня; и тот остров велик и рыб много. И на том острове Терские люди и Тарковские Кумаченя и горские черкасы ловят рыбы»[23, с. 32-33.]. Правительства Ивана Грозного, а затем и Федора Ивановича, включая кавказские земли в состав Российского государства и считая служилый народ, по праву, своим, тем не менее, не разрушали старых принципов сложившегося вассалитета. Одному из кабардинских княжеских родов фактически была дана управленческая приоритетность на протяжении нескольких поколений (Джанклиш – Санчулей – Муцал – Каспулат – Адиль-Гирей – Довлеет-Гирей) над терскими казаками. Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о значении для Российского государства связей с народами Северного Кавказа. Так, русско-кабардинские отношения в конце XVI – начале XVII веков имели большое значение, как для народов Северного Кавказа, так и для России в целом. Через Кабарду, как известно, осуществлялась экспансия турецких и крымских захватчиков в Закавказье. Встревоженные этим, кабардинские князья неоднократно просили Россию защитить их, и Россия оказывала им возможную дипломатическую и военную помощь. В свою очередь, кабардинские князья со своими отрядами принимали участие в походах русских войск на Восточный Кавказ. Они поддерживали тесные связи с терскими воеводами.  Уже после пресечения династии Рюриковичей и смерти царя Бориса Годунова в декабре 1605 года в Москве побывал кабардинский мурза Сунчалей Янглычев. Лжедмитрий I принял его и дал ему «жалованье». В 1609 году посол старшего в Кабарде князя Шолоха Тапсарукова Кардан Индороков пытался проехать в Москву, где после свержения Лжедмитрия I царем стал Василий Шуйский. Кардана задержали приверженцы Лжедмитрия II, и он попал в Москву лишь в 1614 году, когда русский престол занял Михаил Федорович Романов. В это тяжелое для России время Терский городок оказался оторванным от центра страны. И все вопросы внутреннего и внешнего порядка терский воевода Петр Головин должен был решать на месте. В этом постоянную помощь воеводе оказывал проживающий в Терском городке кабардинский князь Сунчалей Янглычев. В 1613 году кабардинский князь Сунчалей, посоветовавшись с воеводой Головиным, съездил к атаману И. М. Заруцкому. О чем он говорил с Заруцким, мы не знаем. Но известно, что Заруцкий рассчитывал поднять казаков и народы Северного Кавказа против Москвы. С этой целью от имени «царицы» Марины Мнишек и малолетнего «царевича» им были разосланы грамоты с требованием покорности. Была даже сделана попытка захватить терского воеводу П. Головина, но казаки не выдали его прибывшим в Терки людям Заруцкого. В следующем, 1614 году Заруцкий вновь попытался привлечь на свою сторону кабардинцев. Гонец Заруцкого Михаил Черный был схвачен в пути и на допросе признал, что был «послан поднять кабардинских князей и черкес идти на Русь войною». Терский воевода П. Головин и князь Сунчалей сформировали отряд из терских казаков, кабардинцев и окочан во главе с Василием Хохловым и отправили его в Астрахань для борьбы против Заруцкого. Очень плодотворной была деятельность Сунчалея Янглычева в Терках и по поддержанию и развитию русско-северокавказских отношений в это неспокойное время. При его непосредственном участии в 1614-1615 годах ряд феодальных владетелей Кабарды, Дагестана и других поддерживали сношения с Россией. Мало того, с его помощью было подтверждено их подданство России. В Кабарде приняли присягу на верность России старший кабардинский князь Шолох Таусултанов, князья Клехстановы, Айдаровы и Казый Пшеапшоков. Эти заслуги Сунчалея высоко оценило правительство царя Михаила Федоровича. В 1615 году в Москве Сунчалею была вручена царская грамота о признании его князем над «черкесами и окочанами». Такого рода грамоты от царского правительства в XVII веке получили и потомки Сунчалея Янглычева. Русско-кабардинские отношения в 20-40-х годах XVII века развивались в чрезвычайно сложных международных и внутриполитических условиях, в обстановке непрекращающихся междоусобиц за звание старшего князя и приобретение соседних территорий, за права на эксплуатацию феодально-зависимых сословий и т.п. В междоусобной борьбе враждующие феодальные группировки искали помощи и поддержки вне Кабарды, часто меняя, в зависимости от конкретных событий, внешнеполитическую ориентацию. Еще летом 1614 года Казый Пшеапшоков просил у терского воеводы оказать ему военную помощь для борьбы с «казыевыми недругами» - князьями Таусултановыми, объединившимися с мурзами Большого Ногая.  В 1645 году, после смерти царя Михаила Федоровича, по обычаю времени, терские воеводы приводили к присяге новому царю Алексею Михайловичу население Терского городка. Вместе с русскими жителями, гребенскими и терскими казаками, присягу приняло население нерусских слобод крепости, а также соседних кабардинских и других владений Северного Кавказа. В Малую Кабарду был послан стрелецкий голова Иван Кошкин, в Большую – Борис Малыгин: перед ними «шертовали» (присягали) владетели Кабарды. В Малой Кабарде присягой подтвердили подданство России Шолоховы, Мударовы, Аоховы, Анзоровы; в Большой Кабарде – Муцал Сунчалеевич с племянниками и Алегуко Шегануков с родственниками. Это означало, что новому царю присягнули почти все кабардинские владения, что, безусловно, способствовало развитию двухсторонних отношений между Россией и народами Северного Кавказа. Что же касается старейшей части терского казачества Терских Низовых казаков, то с их именем связана эпоха вольности, когда отношения с государством выстраивались на паритетных началах. Так, царские воеводы просили казаков о той, или иной службе, а казаки не всегда соглашались и действовали по своему усмотрению («как Круг решил»)[14, с. 14]. Подобные отношения между казаками и государством были характерны для казачьих социумов, образовавшихся на протяжении XV-XVI веков на окраинах Российского государства. Лояльное отношение казачьей вольницы к власти давало последней возможность привлекать эту военную силу для решения тех или иных внешнеполитических проблем. Осложнение отношений между Россией и сопредельными государствами неизменно поднимало в поход Гребенских и Терских Низовых казаков. Свидетельствуют об этом факты участия их как в «официальных» боевых действиях в составе русских войск, так и «самостоятельные» военные акции, обусловленные проявлением не только казачьей вольности, но и государственной политики Москвы. Вот лишь несколько самых ярких страниц боевой истории Терского казачества XVI-XVII веков: 1560, 1590, 1594, 1604 годы – участие в походах против Шамхала Тарковского; 1633 год – нападение гребенских и терских казаков на Малую Ногайскую Орду; 1645-1646 годы – успешные действия казаков Терека совместно с Донскими казаками против Крымского ханства и ногайцев Большой Орды; 1651 год – гребенские казаки совместно с воинами князя Касбулата Муцаловича Черкасского обороняют Сунженскую крепость от персидских и кумыкских войск; 1656 год – участие гребенских и терских казаков в войне со Швецией; 1677-1678 годы – участие в Чигиринском походе князя Касбулата Муцаловича Черкасского; 1687-1689 годы – участие в Крымском походе; 1695 год – участие гребенских казаков в Азовском походе Петра I[19, с. 200.]. Союзнические обязательства казаков в отношении Российского государства не всегда оставались нерушимыми. На этот период приходились и события, свидетельствующие и о явном противостоянии казачьих окраин и Москвы, нередко переходящие в кровавые столкновения. Не оставались в стороне от этих конфликтов и казаки Терека.  Иллюстрацией могут служить события Русской Смуты. В 1606 году 4 000 представителей терской вольницы поднялись вверх по Волге и окунулись в события Смутного времени, выдвигая на престол своего самозванца – «царевича Петра». В Смуту бытовала легенда о царевиче Петре, сыне царя Федора Ивановича которого царица Ирина Годунова, опасаясь якобы своего брата, подменила девочкой и отдала в надежные руки. Именно этой легендой и воспользовались казаки на Тереке. Царевича Терские казаки выбирали на кругу. Появилось две кандидатуры: сын астраханского стрельца Митька и «молодой казак» Илейка. Выбор пал на Илейку Муромца, он и стал царевичем Петром Федоровичем. Эта казачья группа в полном составе приняла участие в движении Ивана Болотникова. Около половины терцев погибло в битве при Кашире, другая же половина попала в плен в Туле, и была практически полностью истреблена и лишь небольшая группа участников похода смогла вернуться на Терек. Однако же оставшиеся на территории Предкавказья казаки сохранили верность воеводе Головину[8, с. 69-76.]. Подобные колебания от верности союзническим обязательствам до открытого вооруженного противостояния были нередки в истории Терских казаков на протяжении всего XVII века. Так, большая группа терских казаков принимала активное участие в походе Степана Разина в Персию и на Россию в 1667-1670 годах, но и здесь вектор казачьего движения неизменно переместился от независимой позиции к прогосударственной. Как следствие этого движения было участие терских и гребенских казаков совместно с кабардинцами князя Каспулата Муцаловича Черкасского в пленении последнего разинского атамана Шелудяка в Астрахани[8, с. 98.]. Были и менее широкомасштабные проявления казачьей вольности, сводившиеся к ограблению торгового люда, отгон скота у соседей, или нарушению перемирий, утвержденных между Москвой и одним из соседних государств. Для этого периода характерны и последовательные миграционные процессы, происходящие в среде гребенских и терских казаков, обусловленные несколькими объективными факторами, а именно: - ослаблением сюзеренной функции кабардинских князей; - недостаточно прочным положением Российского государства на Северном Кавказе, связанным, в первую очередь, с нестабильной ситуацией в самой метрополии; - началом активности чеченских тейпов, обусловленной процессом общенациональной идентификации, что повлекло за собой стремление к расширению сфер влияния. Примечания: 1. Мавродин В. В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV вв. //Ученые Записки ЛПИ им. А. И. Герцена. Т. II. – Ленинград, 1938. 2. Волынкин Н. М. Предшественники казачества – бродники. //Вестник ЛГУ. № 8. – Ленинград, 1948. 3. Попов А. И. Кипчаки и Русь. //Ученые Записки ЛГУ. Вып. 14. – Ленинград, 1949. 4. Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. – М., 1965. 5. Виноградов В. Б. Время, горы, люди. – Грозный, 1980. 6. Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен. Вып. 1. - СПб., 1880. 7. Караулов М. А. Материалы для этнографии Терской области. Говор гребенских казаков. СПб., 1902. 8. Потто В. А. Два века терского казачества. – Ставрополь, 1991. 9. Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ: Ир, 1991. 10. Савельев Е. П. Казаки. История. Репринтное переиздание книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества». – Владикавказ, 1991. 11. Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI – начало XX в.). Историко-этнографические очерки. – М., 1974. 12. Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2001. 13. Великая Н. Н. О взаимоотношениях кабардинцев и казаков в Притеречье. /Казачество России: история и современность. – Краснодар, 2002. 14. Губенко О. В. Терское казачье войско в XV-XXI вв. Влияние государства на социально-экономические аспекты казачьей жизни. – Ессентуки, 2007. 15. Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. – Пятигорск, 2002. 16. Ригельман А. И. История о донских казаках. – Ростов-на-Дону, 1992. 17. Казачий словарь-справочник. Т. 1. – Кливленд, США, 1966. 18. Коков Дж. К истолкованию топонима «Черкассы» и слова «казак». /Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия филологическая. Вып. 25. – Нальчик. 19. Казин В. Х. Казачьи войска. Хроника гвардейских казачьих частей. – СПб., 1912. 20. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: Документы и материалы. Т. 1. – М., 1957. 21. Плеханов А. М., Плеханов А. А. Казачество на рубежах отечества. – М., 2009. 22. Ткачев Г. А. Станица Червленная. Исторический очерк. /Сборник общества любителей казачьей старины. – Владикавказ, 1912. 23. Хождение купца Федота Котова в Персию. – М., 1958. 24. Бурда Э. В. Очерки о терском казачестве. – Нальчик, 2003. 25. Козлов С. А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII). – СПб., 2002. 26. Восстание И. Болотникова: документы и материалы. – М., 1959. 27. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О времени заселения гребенскими казаками левого берега Терека. //История СССР. № 6. 1975. 28. Сизенко А. Г. Полная история казачества России. – Ростов-на-Дону, 2009. 29. Астапенко Г. Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII-XX веков. – Батайск, 2002. 30. Астапенко М. П. История Донского казачества. – Ростов-на-Дону, 2004. 31. Материалы по истории русско-грузинских отношений. Сборник документов. Т. 1. – Тбилиси, 1974. 32. Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII в. Документы и материалы. – Махачкала, 1958. 33. Гедеон Митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. – Москва-Пятигорск, 1992. 34. Павлов-Сильванский Н. П. Государевы служилые люди. – М., 2000. 35. История казачества России. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательство Ростовского Университета, 2001. 36. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. – М., 1988. 37. Гапаев А. И. Генетическое родство вайнахов с терскими казаками. – Грозный, 1990. 38. Виноградов В. Б. Хазары – предки казаков? //Казачий Терек, ст. Мекенская, № 12, 1991. 39. Шамбаров В. Е. Казачество: история вольной Руси. – М., 2007. Кандидат исторических наук Эдуард Бурда Иллюстрации: 1. Художник Илья Ефимович Репин. Казак. Этюд. 2. Перстень-печать царицы Марии Темрюковны. 3. Григорий Семенович Плещеев едет в Черкассы (верхний ряд) вместе с князем Темрюком, его сыном Домануком и начальником стрельцов Григорием Вражским (нижний ряд). 4. Город Терки. Старинная гравюра неизвестного художника. 5. Художник Светлицкий Григорий. Казак. | |

| Просмотров: 27 | |

| Всего комментариев: 0 | |