| Главная » Статьи » Мои статьи |

Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 3

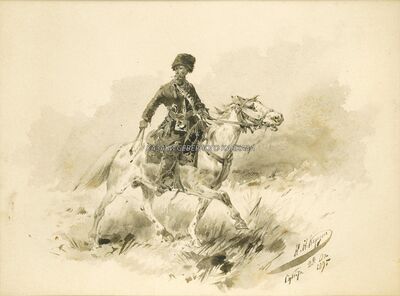

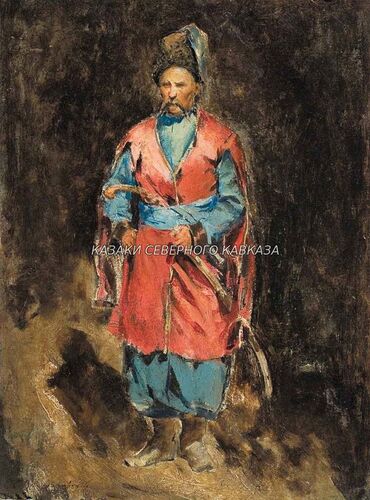

| Казачьи поселения на Тереке XVI-XVII вв. Часть 3 Документы XVII века позволяют восстановить расположение многих казачьих городков, ибо район расселения казаков на Тереке был обширным. Так, согласно документам, дошедшим до нашего времени, в низовьях Терека встречаются городки атаманов Семенки «на Кизляре» и Гаврила Пана «на Быстрой близко Терки»[26, с. 225.]. Далее целая цепь казачьих городков по Тереку от Царева Броду и до Урочища Моздок. К левобережным казачьим поселениям можно отнести городки атамана Досая, атамана Парамонова, Верхний и Нижний Червленой, Наурский, Ищерский, Оскин, Шевелев и другие[27, с.160-164.]. На правом берегу у склонов Терского хребта расположились казачьи городки Сарафанников, Шадрин, Степана Москаля, Овдакима Мещеряка, Медвежий и другие. Район обитания терских и гребенских казаков оставался подвижным как в XVI веке, так и в XVII веке. Нередко упоминания о вольных казачьих городках на Тереке появлялись в документах и исчезали, что было связано со стихийными бедствиями, будь то разливы рек, или пожары. Большие изменения в географию расселения казаков внесло «кызылбашское разорение» 1653 года и нападения ряда северокавказских владетелей и ногайских мурз. Так в 1653 году, когда Россия готовилась к военным действиям в Польше и направила все силы на запад, персидский шах бросил на Северный Кавказ армию Хосров-хана Шемахинского. Ему ставилась задача выбить русских с Терека и построить в Дагестане 2 крепости с гарнизонами по 6 тысяч воинов. Хосров-хан, увеличив свое войско отрядами горских союзников, вторгся на земли Гребенских казаков и напал на Сунженский острог. Взять острог Хосров-хан не смог, да и идти на Терский городок не решился, но гребенские городки, оставшиеся без защиты разорил основательно. Десять гребенских городков прекратили существование, у казаков было угнано 3 тысячи лошадей, 10 тысяч коров, 15 тысяч овец, 500 верблюдов. В результате этих событий значительная часть казаков покинуло насиженные места. Терские воеводы доносили в Москву, что «казаки с женами, с детьми разбрелись»[39, с. 146.]. Начавшееся активное освоение Северо-Кавказской равнины горцами также «сопровождалось вытеснением казаков и делало район их обитания более ограниченным»[25, с. 14.]. Часть гребенских казаков ушла на Дон. Чему, возможно, способствовало не только положение на Тереке, но и большая добыча донцов в морских походах. Некоторые уходили в Сибирь, поступали там на службу. Так, терский атаман Гроза Иванов в 1624-1626 годах совершил две экспедиции в глубь Казахстана на Ямышевское озеро, разведал месторождение соли, составил описание дороги и окрестностей[39, с. 144.]. Кочевой принцип жизни гребенцов был фактически завершен к середине XVII века, и казачий ареол сузился до границ Сунженского хребта. Следствием начавшегося давления на казаков является и переселение в 1674 году терского походного атамана князя Каспулата Муцаловича Черкасского, спасающегося от набегов крымцев и подвластных им горцев, с правого берег Терека на левый. В 1680 году после ряда кровопролитных столкновений с чеченцами гребенские казаки при помощи князя стали переселяться на мыс, образуемый слиянием рек Сунжи и Терека. В 1685 году казаки обосновались на новом месте, но их положение продолжало оставаться опасным.  В конце XVII - начале XVIII века на территории проживания гребенских и терских казаков среди кавказских народов стал быстро распространяться ислам. В край пришли воинственные калмыки-кочевники, активизировались кумыки и ногайцы. Жизнь казаков превратилась в беспрерывные военные стычки и отражение нападений. Очередной миграционный процесс пришелся для казаков на начало XVIII века. В 1711 году генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, осмотрев русские поселения на Северном Кавказе, предложил из соображений безопасности переселить гребенских казаков на левый берег Терека. Через год на новом месте были построены пять станиц – Червленная, Щедринская, Новогладковская, Старогладковская и Курдюковская по направлению вниз по течению Терека к Терской крепости. Таким образом, было положено начало казачьей 88-километровой кордонной линии и установлению постоянной связи между находившимися на Кавказе казачьими войсками[28, с. 89.]. Общественное устройство терских и гребенских казаков ничем не отличались от других казачьих войск. Так, все дела казаков выносились на Войсковой круг, в котором мог участвовать любой совершеннолетний казак. Войсковому кругу принадлежала вся власть, на нем решались законодательные, исполнительные, военные и судебные вопросы. Там же избирали на годичный срок для выполнения утвержденных решений войскового атамана, войскового есаула, воплощавшего в жизнь решения войскового атамана, войскового хорунжего, знаменщика и войскового писаря. Общественное устройство каждой казачьей станицы повторяло войсковую структуру. Власть как войскового, так и станичного атамана контролировалась советом стариков. Каждая станица пользовалась полной автономией в делах своего поселения, но распоряжения высшей инстанции выполнялись беспрекословно. Социальный фактор в жизни казаков Притеречья в этот период определялся, в большинстве своем, обычным общинным правом. Оно, в первую очередь, было производным от основного и главенствующего мировоззренческого фундамента – православия. Дополненные к этой основе культурные компоненты, заимствованные от соседних горских и степных народов позволили создать уникальную субэтническую общность гребенских и терских казаков. Первоначальным определяющим признаком казачьего общества являлась тотальная милитаризация его. Постоянное состояние войны, кочевой и полукочевой образ жизни, отсутствие оседлых признаков хозяйствования делали казачье общество не просто устойчивым ко всем видам внешних проявлений, но и выводили казачку в качестве совершенно самостоятельного субъекта казачьего общества. Нередко женщины становились вместе с мужчинами на защиту своих станиц от неприятеля. Пример тому – осада Щедринского городка в 1701 году, и Червленого – в 1706 году[8, с. 113-114.]. Сам институт семьи долгое время оставался неопределенным, что также являлось следствием постоянной военной опасности. Особенно отношение к женщине у казаков, возможно, было связано и с остаточным проявлением присущего в древности матриархата, о чем свидетельствует и казачий фольклор. Процедуру заключения брака каждое казачье общество определяло самостоятельно. Как правило, она проходила на Круге. Казак с казачкой выходили на Круг, и казак говорил: «Ты, Настасья, будь мне женой! – А ты, Григорий, будь мне мужем», - говорила она[29, с. 30.]. Если Круг давал согласие на этот брак, то они становились мужем и женой. Подобная форма брака подчеркивает отсутствие индивидуалистического принципа бракосочетания в тот период, делая его частью общественной жизни, нередко подотчетной тем или иным институтам власти казачьего общества, будь то атаман или совет стариков, в соответствии с древними традициями.  В традиционной правовой базе обычного права был заложен четкий механизм регулирования социальных компонентов казачьей жизни. Процедура развода была не менее простой, чем процедура брака. Примитивизм этих процессов не является свидетельством безответственного и легкомысленного отношения казаков к такой основополагающей платформе любого общества, как семья. С подачи некоторых авторов, свидетельствующих о казачьей истории, расхожим мнением стало объяснение причины казачьего развода в древности всего лишь прихотью главы семьи. Дескать, достаточно было вывести жену на Круг и сказать: «Она мне не жена», и любой желающий мог взять ее себе[14, с. 17.]. Так был искажен первый и один из главных принципов социального устройства жизни казаков, связанных с проблемой воспитания сирот и презрения вдов[30, с. 52.]. Нередки были в жизни казаков ситуации, в которых необходимо было пожертвовать своей жизнью для спасения жизни других. Для подобного случая существовал древний казачий обычай, который назывался «талах», что в переводе с тюркского означает «отойди». А применялся этот обычай, когда наступающий враг был силен, и не было возможности разбить его во встречном бою до подхода подкреплений. Вот тогда на помощь и призывались охотники-добровольцы. Только в этом случае казак-смертник, выходя на майдан, говорил: «Братья казаки! Перед Господом Богом нашим Иисусом Христом, кто возьмет моих сирот и мою вдову за себя? Была мне угодлива и пригодлива, а ноне не надобна. Тогда-то и выходил любой желающий, способный взять на себя ответственность за содержание и воспитание детей и вдовы. Накрывал ее детей буркой или чекменем и говорил: «Я такой-то, беру твою жену за себя! Атаман произносил: «Талах». После чего жена и дети считались женой и детьми нового главы семьи[29, с. 30-31.]. Есть свидетельства и того, что из набегов на соседние народы казаки иногда привозили женщин, имеющих детей. И в этом случае казак признавал их не просто военной добычей, но, по праву, своими детьми. В казачьем обиходе такие приемыши назывались «тума». Впоследствии стали звать «тумой» всех рожденных от брака казака с не казачкой или казачки с инородцем[29, с. 29-30.]. Влияние этнических компонентов на формирование терско-гребенского субэтноса было более сильным, нежели у других старейших казачьих групп. Это обусловлено, в первую очередь, удаленностью Терека в XVI-XVII веках от Российского государства. Пополнение казачьего общества за счет пришлого из России беглого элемента, как на Дону, было практически невозможно вплоть до середины XVII века. Одним из основных источников пополнения русского казачества на Тереке в XVII веке продолжали оставаться периодически появлявшиеся на Северном Кавказе казачьи отряды с Дона, Волги, Днепра и Яика. особенно часто приходили на Терек отряды донских казаков, что было обусловлено, прежде всего, довольно близким расстоянием. В источнике 80-х годов XVII века, например, отмечалось, «аз Дону де из Черкасского степью в гребни тою дорогою ездят безпрестанно человек по сту и менши»[31, с. 85.]. В среднем расстояние с Дона до Терека преодолевался казачьими отрядами за 10-14 дней. Это позволяло донским казакам и их собратьям с Терека поддерживать постоянные контакты, помогать друг другу и пополнять свои общины за счет прибывавших казачьих отрядов. Сохранилось немало сведений о частом появлении на Северном Кавказе казаков-хохлачей, т. е. запорожцев. Приходили «на море» и на Терек с целью пограбить северокавказских владельцев «воровские казаки» с Яика, хотя «от яицких казаков до гребенских … не блиско»[31, с. 85.]. По мнению С. А Козлова, казаки «с разных рек» приходили на Терек, на непродолжительный период и лишь небольшие казачьи отряды прочно оседали в терско-сунженском бассейне[25, с. 16.]. Находили приют и убежище в казачьих городках на Тереке и бежавшие с плена. В XVI-XVII веках северокавказские владетели вели бойкую торговлю «живым товаром» на невольничьих рынках Дербента, Анапы, Эндери и др. Пленные, захватываемые ими во время военных акций, становились рабами. Среди них немало было и выходцев из России, которые попадали на Северный Кавказ в результате перепродажи и захвата в плен русских людей во время военных действий в регионе. В документах XVII века неоднократно сообщалось о русских пленниках, бежавших от своих северокавказских владетелей в казачьи городки.  На протяжении всего XVII века терско-гребенские казачьи общины пополнялись и за счет притока беглецов-горцев. К казакам уходили те, кого ожидало у себя на родине наказание за всевозможные проступки или кровная месть. По этому поводу северокавказские владетели неоднократно жаловались российскому правительству, что их «люди» бегают от них и «живут на Терке и в казачьих городках». Обычно поиск беглецов результата не давал, и терские воеводы лишь констатировали тот факт, что «де ушел к казакам»[25, 44-45.]. Бежавшие в казачьи городки горцы «крестились в православную христианскую веру», и тем самым получали покровительство и защиту со стороны российской администрации, которая предписывала терским воеводам «крещены… не отдавати»[32, с. 116.]. Такие казаки получали название новокрещенцев. К сожалению, анализ документов XVII века не позволяет выявить точное количество казаков выходцев из северокавказских народов. Вместе с тем в документах нередко упоминаются казаки явно нерусского происхождения: атаман Ивашко Сунгуров и терские казаки Евлаш и Байтерек из Курдюкова городка; Бормата, Остай, Тагайпс, Илях из Попова городка[25, с. 45.]. При этом нужно отметить, что подобные вливания свежей крови, не способны были особо повлиять на демографические процессы в среде гребенцов и терцев[12, с. 61.]. В этот период казачьи семьи, как правило, были полиэтничны. Женщины появлялись в казачьей среде или же в результате набегов на соседей (в качестве военной добычи), или же, как свидетельство добрососедских отношений (закрепление союзнических обязательств). Существует мнение, что и покупки казаками женщин на невольничьих рынках были не такой уж редкостью[14, с. 18.]. У гребенцов существовало предание, что в древности они нередко делали набеги на окраинные области России и привозили оттуда похищенных невест. Снаряжались казаки в такой поход «около Вознесеньева дня» и старались вернуться до Петровского поста, чтобы успеть повенчаться. Старики верили, что от Терека до Пензы, Самары и Воронежа расстояние одинаковое, так как казаки от этих мест возвращались, как правило, одновременно[22, с. 181.]. Не только русские, но и чеченские, кабардинские, кумыкские женщины вливались в казачью среду и адаптировались в ней очень быстро, так как единственным главенствующим идентифицирующим фактором у терцев и гребенцов являлось православное крещение. В свою очередь, новые казачки привносили в семейный быт элементы собственной национальной культуры. Знание двух-трех языков было обычным явлением среди казаков Терека, при этом обязательным было знание татарского языка, посредством которого объяснялись между собой представители всех народов Северного Кавказа[12, с. 224.]. Кроме этого, присущий Кавказу обычай куначества был очень распространен и среди казаков. Имея друзей, побратимов и родственников по линии жены среди представителей других народов, казаки восприняли многие элементы их культуры, в том числе: одежду, танцы, кабардинский плуг, употребление пшенной «пасты» вместо хлеба, приемы наездничества и многое другое[13, с. 31-34.]. Еще один обычай, заимствованный казаками у горцев, имел название аталычества. Следуя древней традиции, кунаки обменивались на некоторое время, как правило, на несколько лет, своими детьми. Воспитываясь в культурно иной среде, дети впитывали в себя ее элементы. Бывали случаи, когда в результате гибели родителей дети оставались на попечении кунацкой семьи. Отличие гребенцов и терцев от других казачьих групп проявилось и в вопросах образования. Если на Дону, а особенно в Запорожской Сечи, нередко встречались не просто казаки, обученные грамоте, но знающие латинский, греческий языки, риторику и философию, то на Тереке, удаленном от монастырских образовательных центров, их роль исполняли опять, же казачьи общества. Грамотность была редкой, как правило, передавались по наследству. Читать дети учились по Псалтырю, да и необходимы были такие азы обучения в основном для руководства религиозной жизни общины. Следует отметить, что допуская возможную культурную конвергенцию, казаки Терека всегда свято хранили православные традиции, принесенные ими в древности на Кавказ, и этим самым подчеркивали свою особенность и обособленность от всего остального мира, в том числе и русского. Подвижный образ жизни казаков в XVI веке не позволял им иметь церкви, а отсутствие священников было обусловлено достаточной удаленностью от православных епархий России. В этих условиях гребенцы и терцы исполняли религиозные обряды по своим возможностям и в соответствии с той формой, которую приняли их предки в условиях полной религиозной изоляции[12, с. 126-127.]. Православная жизнь казачьего общества находилась в руках тех «знающих» казаков, которые получали знания от своих отцов и дедов. К началу XVIII века относится сообщение войскового начальства о том, что «в гребенских городках не имеется ни одного попа, за исключением Терской крепости»[33, с. 74.]. Таким образом, церковная организация у вольного терско-гребенского казачества отсутствовала, а культовой деятельностью руководили выборные лица из числа казаков. при этом, казаки достаточно свободно как входили в духовное звание, так и выходили из него. Первые церкви на Тереке начали появляться в острогах, поставленных «царевыми людьми» в XVII веке. Гребенцы и терцы, возможно посещали их, но это продолжалось до момента Никоновских реформ в Русской Православной Церкви. Во второй половине XVII века внимание центральной власти к Кавказскому региону временно ослабевает. Гребенцы и терцы продолжают сохранять старые обряды, видя в этом один из факторов сохранения собственной идентичности. Церковные нововведения дошли до Терека не сразу. Астраханские архиереи старались не досаждать казаков объяснениями тонкостей богословских различий, однако же, движение раскола неминуемо докатилось из России, через Дон, на Кавказ. Первоначально гребенцы и терцы радушно встретили беглых раскольников, но затем, столкнувшись с их явно антироссийскими настроениями, казаки совместно с узденями кабардинской княгини Тауксаль разбили основные силы мятежников у сунженского брода в 1692 году[8, с. 108.]. Религиозное давление на терцев постепенно усиливалось, и было это следствием того, что они, начиная с 1668 года, попали в определенную зависимость от царских воевод, получили название Терского казачьего войска и были включены в состав гарнизона Терской крепости. Тем не менее, казаки держались старых обычаев, и не редко находили поддержку у воевод, для которых вопросы обороны и верности государю были главными. Этот принцип оставался неизменным в отношении Москвы к казакам Терека на всем протяжении XVI-XVII веков. Официально власть не особо вмешивалась во внутренние дела казачьих обществ, даже если по некоторым позициям она не совсем совпадала с основными направлениями государственной политики и идеологии, но и, в то же время, не особо обременяла себя обязательствами по отношению к терцам и гребенцам.  Государственное регулирование социальных вопросов в казачьей среде практически отсутствовало. Некоторыми законодательными актами регламентировались всего лишь вопросы службы и вознаграждения за нее. Так, согласно составленного по указанию Ивана Грозного «Устава сторожевой службы», казакам, находившимся в составе гарнизонов приграничных городков, полагалось по 150 десятин земли, а также поместный оклад и жалование[34, с. 94-95.]. «Вольное» казачество не получало в тот период от государства каких-либо системных компенсаций за службу, практиковались лишь разовые выплаты за какую-то особую военную акцию. Так в качестве приглашения в поход 1594 года на Шамхала Тарковского казаки получили государево хлебное жалование и «по полтине на брата»[8. с. 57.]. Регулярные выплаты «вольным» казакам Дона, Терека и Яика начали производиться через Разрядный приказ с 1618 года[35, с. 46-47.]. К 1623 году относится первый известный документ о жаловании гребенским казакам. В нем сообщается, что дается жалование 30 гребенским атаманам (по 1 рублю и по 2 четверти муки) и 470 казакам (по полтине и по 3 осьмины муки в год)[11, с. 196.]. При этом атаманы, как правило, награждались сверх обычного жалования серебряными ковшами, соболями и другими ценными подношениями. В 70-90-е годы XVII века в Москву периодически отправлялись «станицы» терско-гребенских казаков «с просьбами» о выдаче государева жалованья. В 1680 году казакам на Тереке послали денежного жалованья более чем на 1357 рублей, а в 1691 году было выдано 2020 рублей. При этом атаманам выделялось по три рубля, а рядовым казакам по два[25, с. 42.]. Снабжали терско-гребенских казаков и различными «припасами». Каждый год на Терек посылалось более 12 пудов пороху и свинцу, причем атаманам полагалось по два фунта, а рядовым казакам по фунту. С челобитными терско-гребенских казаков о выдаче жалованья и «об иных своих нуждах» нередко отсылались книги и счетные списки, в которых указывалась численность терцев и гребенцов. Исходя из «списка», и выделялось жалованье и «припасы»[25, с. 43.]. Подобным способом российская администрация пыталась контролировать приток новых поселенцев и поощрять «особливым» вознаграждением «старых», «верных» атаманов и казаков. А за «крымские службы» - участие в Крымских походах 1688-1689 годов, из Москвы было прислано для раздачи 100 казакам 150 рублей «с полтиною», из них атаману два рубля, рядовым по полтора[25, с. 43.]. А за поражение раскольников в 1692 году кабардинские уздени, мурзы, терские и гребенские казаки получили 7 239 рублей[8, с. 108.]. Таким образом, по мере усиления зависимости терско-гребенского казачества от Москвы постепенно шаг за шагом казачье войско включалось в новую структуру, превращаясь в составную часть русской армии. Российские власти использовали вольных казаков в качестве надежного гаранта российского влияния в регионе. Гребенское войско в конце XVII – начале XVIII веков выставляло на службу, как правило, до 1 000 казаков, но только половина из них получала жалование, другая же, половина служила «с воды, да травы», то есть бесплатно[12, с. 48.]. Самостоятельность терских и гребенских казаков подчеркивалась и тем, что Москва имела сношения с ними через Посольский приказ, как с самостоятельными субъектами международного права. На рубеже XVII–XVIII веков терско-гребенское казачество все активнее вовлекалось в орбиту внешнеполитической деятельности Российского государства на Северном Кавказе. Казаки участвовали в военных акциях, которые предпринимало правительство в регионе, их использовали в качестве гаранта защиты северокавказских владетелей пророссийской ориентации. Причем, если в XVII веке Москва обращалась к терцам и гребенцам с просьбой «о вспоможении», а казаки, созывая круг, решали, оказать помощь или нет, то с начала XVIII века уже следовали царские указы, требующие беспрекословного выполнения. Так, 29 мая 1706 года на Терек был направлен указ Петра I атаману Лукьяну Дементьеву и всему Гребенскому войску об охране ими от «кумыцких владетелей и от иных стран» барагунского владетеля Кучука мурзу Росланбекова «со всеми при нем будущими людьми». И казачье войско выполняло царский указ [25, с. 51.]. Вместе с тем терско-гребенское казачество само нуждалось в помощи и поддержке Российского государства. О чем свидетельствуют челобитные и отписки, направляемые казаками в Москву. В них, в частности, сообщалось об усилившихся набегах на городки ряда северокавказских владетелей, что было связано с активизацией в регионе Оттоманской Порты [36, с. 407-412.]. Политика Петра I по отношению к казакам Терека была первоначально довольно взвешенной. Он приказал не тревожить старых верований гребенцов, так как «служат они государю верно и без измены», но именно в эпоху его царствования закончился период казачьей старины, являющейся олицетворением вольности.  Последним проявлением добровольного участия в военной акции России гребенцов, как равноправных союзников, произошло по окончанию переселения их на левый берег Терека. Хивинский поход 1716-1717 годов явился ярким примером авантюрной Южной политики Петра I. Весь экспедиционный корпус под руководством гвардии капитана князя Александра Бековича-Черкасского или был уничтожен, или же пленен и продан в рабство. В составе этого корпуса находилось 500 гребенских казаков. Казачий Терек был обескровлен и долго еще не мог оправиться от такого потрясения. Казачьи войска вгонялись Петром I в единое имперское правовое пространство. Их самостоятельность фактически была ликвидирована в 1720 году, когда частично было ограничено всевластие казачьих общин. Гребенское войско подчинили астраханскому губернатору. А 3 марта 1721 года Гребенское войско по указу Сената было изъято из ведения московского Посольского приказа и подчинено военной коллегии[11, с. 197.]. С подчинением военной администрации заканчивается первый период в истории Терко-Гребенского казачества – период вольности, и начинается новая эпоха, связанная с начинающимся влиянием государства не только на вопросы службы, но и на внутреннее устройство казачьей жизни. Начинается второй период – превращение казаков в особое замкнутое служилое сословие. Примечания: 1. Мавродин В. В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV вв. //Ученые Записки ЛПИ им. А. И. Герцена. Т. II. – Ленинград, 1938. 2. Волынкин Н. М. Предшественники казачества – бродники. //Вестник ЛГУ. № 8. – Ленинград, 1948. 3. Попов А. И. Кипчаки и Русь. //Ученые Записки ЛГУ. Вып. 14. – Ленинград, 1949. 4. Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. – М., 1965. 5. Виноградов В. Б. Время, горы, люди. – Грозный, 1980. 6. Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен. Вып. 1. - СПб., 1880. 7. Караулов М. А. Материалы для этнографии Терской области. Говор гребенских казаков. СПб., 1902. 8. Потто В. А. Два века терского казачества. – Ставрополь, 1991. 9. Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ: Ир, 1991. 10. Савельев Е. П. Казаки. История. Репринтное переиздание книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества». – Владикавказ, 1991. 11. Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI – начало XX в.). Историко-этнографические очерки. – М., 1974. 12. Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2001. 13. Великая Н. Н. О взаимоотношениях кабардинцев и казаков в Притеречье. /Казачество России: история и современность. – Краснодар, 2002. 14. Губенко О. В. Терское казачье войско в XV-XXI вв. Влияние государства на социально-экономические аспекты казачьей жизни. – Ессентуки, 2007. 15. Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. – Пятигорск, 2002. 16. Ригельман А. И. История о донских казаках. – Ростов-на-Дону, 1992. 17. Казачий словарь-справочник. Т. 1. – Кливленд, США, 1966. 18. Коков Дж. К истолкованию топонима «Черкассы» и слова «казак». /Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия филологическая. Вып. 25. – Нальчик. 19. Казин В. Х. Казачьи войска. Хроника гвардейских казачьих частей. – СПб., 1912. 20. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.: Документы и материалы. Т. 1. – М., 1957. 21. Плеханов А. М., Плеханов А. А. Казачество на рубежах отечества. – М., 2009. 22. Ткачев Г. А. Станица Червленная. Исторический очерк. /Сборник общества любителей казачьей старины. – Владикавказ, 1912. 23. Хождение купца Федота Котова в Персию. – М., 1958. 24. Бурда Э. В. Очерки о терском казачестве. – Нальчик, 2003. 25. Козлов С. А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII). – СПб., 2002. 26. Восстание И. Болотникова: документы и материалы. – М., 1959. 27. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О времени заселения гребенскими казаками левого берега Терека. //История СССР. № 6. 1975. 28. Сизенко А. Г. Полная история казачества России. – Ростов-на-Дону, 2009. 29. Астапенко Г. Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII-XX веков. – Батайск, 2002. 30. Астапенко М. П. История Донского казачества. – Ростов-на-Дону, 2004. 31. Материалы по истории русско-грузинских отношений. Сборник документов. Т. 1. – Тбилиси, 1974. 32. Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII в. Документы и материалы. – Махачкала, 1958. 33. Гедеон Митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. – Москва-Пятигорск, 1992. 34. Павлов-Сильванский Н. П. Государевы служилые люди. – М., 2000. 35. История казачества России. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательство Ростовского Университета, 2001. 36. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. – М., 1988. 37. Гапаев А. И. Генетическое родство вайнахов с терскими казаками. – Грозный, 1990. 38. Виноградов В. Б. Хазары – предки казаков? //Казачий Терек, ст. Мекенская, № 12, 1991. 39. Шамбаров В. Е. Казачество: история вольной Руси. – М., 2007. Кандидат исторических наук Эдуард Бурда Иллюстрации: 1. Художник Николай Николаевич Каразин. Казак на коне. 2. Одежда казацких начальников начала XVIII в. Художник Федор Григорьевич Солнцев. 3. Тревога, Художник Георгий Крушевський, 1889 год. 4. Художник -Николай Овечкин, Портрет молодого казака. 5. Сергей Васильковский Хорунжий. | |

| Просмотров: 17 | |

| Всего комментариев: 0 | |