| Главная » Статьи » Мои статьи |

Краткая дореволюционная история станицы Александровской

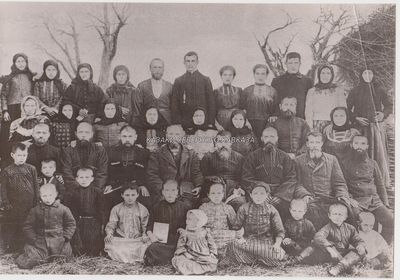

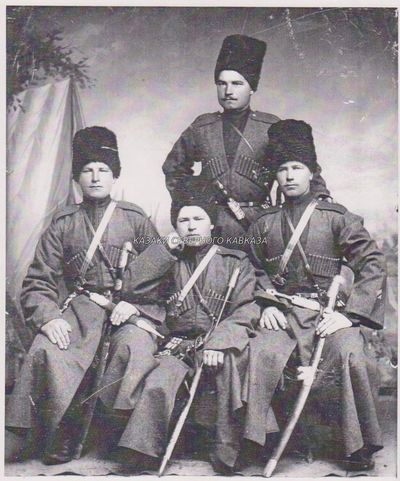

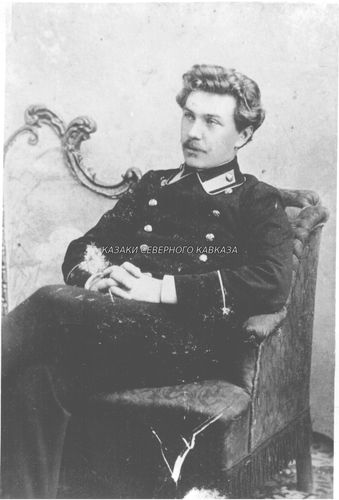

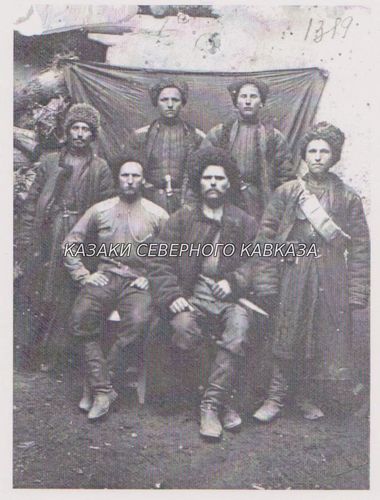

| Краткая дореволюционная история станицы Александровской Станица Александровская – одно из старейших казачьих поселений на территории Кабардино-Балкарии. Основана станица в разгар Кавказской войны в 1838 году как военное поселение на месте военного укрепления «Лескен». Царская военная администрация с самого начала считала, что для охраны 105-и километровой дороги и «решительного сношения горцев Восточного Кавказа с Западным» четырёх станиц – Пришибской, Урухской Архонской и Ардонской с их населением было не достаточно, «ибо между четырьмя станицами оставались огромные интервалы, через которые легко проникали партии горцев». Это обстоятельство побудило командование о водворении между вышеупомянутыми станицами военных поселений, которые возникали по примеру Новгородских и Чугуевских. Предназначались военные поселения для заселения женатых солдат, прослуживших в частях Кавказской армии 15 и более лет. Поселенцы обязаны были совмещать военную службу с занятием сельским хозяйством. На Северном Кавказе к основанию военных поселений на основании утверждённого 10 октября 1837 года Николаем I «Положения о военных поселениях на Кавказе» приступили уже весной следующего 1838 года. Для военных поселений отводились земли на левом берегу реки Сунжа от крепости Грозной до впадения Сунжи в реку Терек и далее от слияния этих рек на юго-восток во владениях Кумыкских до гор Качалыковских, в большой и малой Кабарде: на Кабардинской и Кисловодской линиях. Так, близ Дур-Дурского укрепления, что при урочище Бекан на берегу Белой речки, а именно, при впадении её в Терек, поселено 111 семейств, а между Пришибом и Урухом на речке Лескен 113 семейств женатых солдат, переведённых из Грузии. «Первое из селений, - читаем в документе, - согласно высочайшей воле названо Николаевским, второе – Александровским». Военное поселение, как и станицы, обносились насыпным валом и окапывались рвом и лишь, затем возводились административные здания и жилые дома для поселенцев. Жителям военных поселений за счёт казны были построены добротные дома, приобретались гвозди, печные дверцы, заслонки, дверные петли, накидки с пробоями, стёкла для окон. Дома строились деревянные, т.е. рубленные из чинарных пластин, со стеклянными верандами с выходом на улицу, двух- и четырехскатными крышами, из двух и даже трех комнат, с амбарами. В строительстве станицы охотно принимал участие и помогал князь Хату Анзоров. Это его холопы рубили лес в горах и привозили в станицу на собственных арбах, а князь от государственной казны России за каждое срубленное дерево получал по четыре рубля двадцать копеек серебром, т. к. горцы бумажные деньги не признавали.  Первые построенные деревянные дома назывались «казенными», т. к. они строились до приезда поселенцев. Их было построено в количестве ста двадцати четырех. Но когда в станицу переселили выходцев из Малороссии, то стали строить дома из самана – это казне обходилось дешевле, да и дома строились быстрее и добротнее. Затем поселянам были отмежёваны земельные угодья из расчёта 15 десятин на мужчину. А так как долголетняя военная служба разучила жителей военных поселений вести земледельческое хозяйство, то военное командование в течение нескольких лет направляло в селения, из казачьего полка, группы казаков для обучения селян хлебопашеству. «Казаки, - писал историк Терского казачества О.П. Пономарёв, - присланы были по распоряжению корпусного командира, как хорошие хозяева и единственно потому, что военные поселяне, поступившие на службу в регулярные войска и прослужившие 15-20 лет, совершенно отвыкли от земледельческих работ». Занятия с земледелием чередовались у поселян с воинскими обязанностями. Так, командованию 1-го Владикавказского казачьего полка приписывалось включить население этих поселений в штатное расписание полка. Вскоре последовал приказ командира отдельного Кавказского корпуса за № 40 от 12 сентября 1840 год, который предписывал поселянам всегда быть готовыми к защите своего поселения, постоянно проводить военные занятия, «для приучения… к отражению неприятеля», содержать оружие в исправности, «готовить сыновей к цельной стрельбе и вооружать их кинжалами и шашками». Приказом военного министра от 23 ноября 1842 года военные поселения были присоединены к Владикавказскому казачьему полку с переименованием их в казаки, а сами поселения в станицы тех же названий. Новые станицы и военные поселения заняли земли знатных и влиятельных кабардинских дворян из рода князей Анзоровых. Они со своими подданными переселились в другие места. Кабардинские крестьяне не сразу примирились с потерей своих полей и пастбищ. В документах, датированных 1845 годом, говориться о том, что «кабардинцы, считая до сего времени землю эту своею, мешают свободному возделыванию…». Однако оказать серьезное сопротивление планам царской военной администрации они уже не могли. Главная опасность угрожала вновь возведённым станицам и военным поселениям со стороны других соседей. Они были расположены недостаточно далеко от «непокорённой» Чечни. Неоднократно горцам удавалось прорваться за Терек. Первое нападение произошло в апреле 1840 года, когда банда в количестве трехсот всадников под предводительством Ахвердиль Магома – одного из наибов имама Шамиля совершила налет на поселение. Через год в мае 1841 года произошел один из кровавых чеченских набегов. Особенно пострадало тогда Александровское: 61 житель был убит при защите поселения, 10 были ранены, 26 пропали без вести. В соседнем «Котляревском» военном поселении, тогда было убито 7 человек, 4 пропали без вести. В общей сложности из обоих поселений было угнано более 2000 голов скота – коров, волов, лошадей, овец. Некоторые из захваченных тогда в плен жителей поселения Александровского смогли вернуться домой лишь через 20 лет, после покорения Чечни. Подобные набеги происходили и в дальнейшем, но никогда больше они не наносили такого ущерба.  Кроме того, в первые годы своего поселения казаки вновь образованных станиц Владикавказского полка, а так же и их семьи страдали от различных болезней и несли большие потери. Но, несмотря на сложную обстановку, заселение вновь образованной станицы продолжалось. Так, согласно архивным данным, на февраль 1843 года в станице Александровской насчитывалось 529 жителей обоего пола. А в 1845 году в станицу переселили 10 семей казаков из старых терских и кубанских станиц. Население станицы, таким образом, увеличилось и составило 649 человек. Среди первых переселенцев были семьи: Иващенко, Ивановы, Николаевы, Заико, Ткаченко, Горловы, Бобырь, Любашины, Шеверские, Плис, Колос, Зеркалеевы, Потокины, Антоненко, Чуфаневы, Алексеенко и Павловы. Однако после пронесшейся в 1847 году по Кавказской линии холеры, население станицы Александровской, как и других станиц Владикавказского казачьего полка сократилось. Тогда для пополнения казачьих станиц царское правительство в 1848 году, в срочном порядке, переселило большую партию харьковских, черниговских и воронежских крестьян, что позволило увеличить численность населения Владикавказского полка более чем вдвое. В статистическом отчете за 1852 год среди населения станицы Александровской выделялись «старожилы» (очевидно, бывшие военные поселяне) и «российские переселенцы». Последние составляли значительную часть жителей – 397 человек. За казенный счет переселенцам были построены турлучные, крытые соломой и камышом хаты. В центре станицы Александровской образовалась небольшая площадь, казаков поселившихся вокруг неё называли площадными, а тех, кто селился подальше – галашками. На площади в 1850 году была построена церковь Александра Невского, а в 1901 году заложена новая церковь (разрушена в середине 1950-х годов). 27 августа 1910 года сооруженная церковь была освящена. По случаю торжественного события в станицу прибыл епископ Владикавказский и Моздокский Преосвященный Агапит. Вместе с благочинным отцом Дмитрием Кузнецовым и настоятелем новой церкви отцом Леонтием Епихиным он освятил храм. Храм был пятиглавый, с высокой колокольней. По словам очевидцев достаточно просторный, высокий и светлый. Особенно удачно были нарисованы сюжеты из евангельской истории: «Беседа Иисуса Христа с самарянкой», «Страшный суд над человечеством», «Посещение господом Марии», «Суд над Иисусом Христом в синедрионе», «Распятие Иисуса Христа», «Вознесение Господне» и др. Посреди храма висело трехъярусное художественной работы паникадило. Красиво был выполнен и иконостас. После окончания в 1864 году Кавказской войны дальнейшее пополнение рядов казачества за счет других социальных групп стало ненужным. Если в первой половине XIX века казаками легко могли стать государственные крестьяне, отставные солдаты, однодворцы, то, начиная с 60-х годов XIX века, доступ в казачье сословие был затруднен. В состав казачества могли быть приняты «нижние чины» регулярной армии, если у них были родственники-казаки и если в той станице, где они намеревались поселиться, было достаточно свободной земли. Но и при соблюдении всех этих условий прошение о зачислении в казачье сословие должно было пройти через множество инстанций, и окончательное решение принимал сам царь. Терские казаки превратились в замкнутую сословную группу. Таким образом, с середины XIX века зачисление в казаки станицы Александровской прекратилось. Прием в казачество был возложен на усмотрение казачьего круга. Так, с середины XIX века и до 1917 года в казаки были приняты лишь семьи: Гаврилей, Шиляго, Кочубеевы, Сидерцевы и Веренины. Тем не менее, на протяжении 60-70-х годов численность казачьего населения в станицах возрастала, в основном за счет миграции. Так, в станице Александровской на 1860 год население составляло – 701 житель, а в 1874 году - 825 человек.  К началу XX века станица Александровская выросла в крупный населенный пункт. В ней насчитывалось 224 двора с общим числом населения в 1094 человека. В самой станице к этому времени уже значились: здание станичного правления, земская почтовая станция, церковь и школа, 5 торговых заведения, из которых – 2 гильдейских. Промышленность была представлена крахмальным заводом, спичечной фабрикой и двумя мельницами. Основное же занятие населения было земледелие и скотоводство. В пользовании казаков находилось 9044 десятин земли. В результате социально-экономического развития к началу XX века в станице появились крупные собственники земли – Тимофеев, Ларин, Иванов и Скребцов. Большими собственниками были иногородние Эльбаздуко и Иналуко Анзоровы (425 десятин) и Константин и Аввакум Даниловичи Погосовы (133 десятины). Спичечной фабрикой владел Паршин, мукомольной мельницей – Тимофеев, крахмальным заводом – Прашель. На 1909 год в станице было 289 дворов насчитывающих 1840 жителей, кроме этого при ней был частновладельческий участок Анзоровых состоящий из 1 двора и двух жителей. В 1912 году в Александровской было уже 1947 человек. Первая начальная школа в станице Александровской была открыта в 1888 году, позднее ее преобразовали в одноклассное начальное ваучилище. В ней был один трехкомплексный класс из 50-65 ребят. Над школой были попечители – атаман и богатый казак войсковой старшина Казарез. Дети казаков обучались бесплатно, а иногородние платили по 6 рублей в год. Выпуск школы был небольшой. Третье отделение заканчивало 3-5 учащихся. Кирпичное здание училища было построено в 1912 году на средства общества. В 1897 году заведующим училищем был Иван Федорович Гладилин, законоучителем священник Александр Кудрин, а попечителем являлся Иван Васильевич Заико. В этом же году среди выпускников училища значится Александр Макарчик, человек яркой, но трагической судьбы. После окончания педагогического училища Александр Иванович Макарчик возвратился в родную станицу, где работал сначала учителем, а затем стал заведующим станичного училища. На 1913 год кроме него в училище работали: законоучитель священник Леонтий Епихин и преподаватели Николай Шлинкерт и Параскева Макарчик.  Александр Иванович Макарчик преподавал в станице вплоть до 1937 года, когда по ложному доносу был арестован и расстрелян за антисоветскую пропаганду. В конце 80-х годов XX века А. Макарчик был посмертно реабилитирован, а его имя было присвоено станичной школе. Казаки станицы Александровской участвовали почти во всех войнах царской России. Так, в 1853 году началась Восточная война, известная в российской историографии как Крымская 1853-1856 годов. Казаки станицы Александровской находились в основном в Закавказье, но часть их обороняла Севастополь. Многие казаки и унтер-офицеры получили Знак Отличия Военного ордена Святого Георгия. В музейной комнате станичного Дома Культуры хранится список, в котором говорится: «Жителям станицы Александровской Владикавказского полка, коим подлежит для раздачи 1000 рублей серебром, вознаграждения за понесенные труды при переходе войск по Военно-Грузинской дороге. Ноябрь, 28 дня 1856 года». Всего 172 александровца были отмечены денежным вознаграждением. Через 21 год началась новая – Русско-Турецкая война 1877-1878 годов. В ней также приняли участие и казаки станицы Александровской. Существует список имен награжденных Знаком Отличия Военного ордена: впоследствии дослужившийся до чина полковника – урядник Василий Тимофеев; урядники: Яков Николаев, Иван Быков, Ефим Кизилов, Василий Шевченко; казаки Понтелей Пестич и Иван Заико. 18 казаков приняли участие и в боевых действиях в составе 1-го Сунженско - Владикавказского полка в Русско-Японской войне 1904 – 1905 годов, среди них: Николаев И., два брата Ткаченко, Горай И., Пестич К., Заико С., Смаль Е., Волков И. и другие. За проявленную храбрость в боях Георгиевскими крестами были награждены: Александр Быков, Михаил Быков, Евстафий Сорокин, Остап Сорока, Иван Горай и Григорий Шиляго. Все они не только удостоились награждением знаком отличия военного ордена, но и получили в подарок именные серебряные часы с цепочками. Особо расписан приказ на приказного Григория Ивановича Шиляго, 1882 года рождения – «награжден орденом отличия, военным орденом 4-й степени за отличия, оказанные во время Русско-Японской войны. Участвовал в походах и делах в Маньчжурии в составе сводного кавалерийского корпуса генерал-адъютанта Мищенко». Другой георгиевский кавалер Александр Быков впоследствии дважды избирался атаманом станицы в 1908 и 1917 годах.  На Первую Мировую войну в 1914 году были мобилизованы три очереди казаков. Два из них - на турецкий и один на западный фронт. В составе 2-го Сунженско-Владикавказского полка храбро сражались Семен Ткаченко, Иван Троянов, Алексей Горбик, Петр Шиян, Дмитрий Пестич, Александр Потокин, Алексей Ливенцев, Иван Заико и другие. За отвагу и мужество Георгиевскими крестами награждены были Михаил Волков (4-я, 3-я и 2-я степени), Петр Зеркалей (4-я и 3-я степени), И. В. Ткаченко (4-я и 3-я степени), П. Д. Пелихов, В.И. Колос и И. Мастюга. Пятеро казаков не вернулись с полей сражений, в том числе младший урядник Петр Зеркалей (умер от ран 25 августа 1916 года) и старший урядник Федор Ткаченко (умер от ран в сентябре 1916 года). К концу 1916 года распределение станичников по войсковым частям было следующее: в Собственном Его Императорского Величества Конвое – 2 урядника. 1 казак; в 1-м Сунженско-Владикавказском полку – 55 казаков; во 2-м Сунженско-Владикавказском полку – 6 урядников, 43 казака; в 3-м Сунженско-Владикавказском полку – 5 урядников, 22 казака; во 2-м Терском пластунском батальоне – 5 урядников, 40 казаков; в 1-й Терской казачьей батареи – 6 казаков; во 2-й Терской казачьей батареи – 3 казака; в Сунженско-Владикавказской запасной сотне – 7 казаков; всего 20 урядников и 189 казаков. Такова краткая дореволюционная история станицы Александровской. Кандидат исторических наук Эдуард Бурда Иллюстрации: 1. Один из домов станицы Александровской. Фотография начала 1990-х годов из личного архива автора. 2. Семья Романа Коцубеева с сыновьями. 3. В центре сидит Любашин Степан Сергеевич во время действительной службы. Впоследствии атаман ст. Александровской. 4. Макарчик Александр из ст. Александровской - учитель, затем заведующий станичным училищем. сам из казаков этой станицы. 5. Первая Мировая война. Персия, город Хой. 20 декабря 1915 года. Казаки станицы Александровской. Сидят: Савельев Николай, Никитенко Михаил, Чернушенко Петр. Стоят Самойленко Егор, Медведев Егор. | |

| Просмотров: 1157 | |

| Всего комментариев: 0 | |