| Главная » Статьи » Мои статьи |

Религия и духовная общность терских казаков

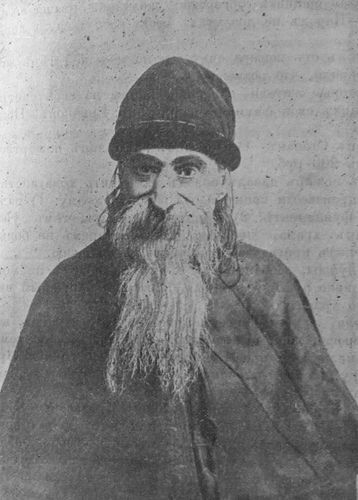

| Религия и духовная общность терских казаков Духовную основу терского казачества, безусловно, составляла религия. Именно она явилась сплачивающим и объединяющим фактором в терской казачьей общине. Пёстрое по своему этническому составу терское казачество было не однородно и в религиозном плане. В течение длительного периода формирования казачества на Тереке сюда стекались представители различных вероисповеданий, для них важно было чувство личной веры, не мешавшей жить по закону общинного братства. Именно состояние "Бога в душе" являлось основной чертой в характере Гребенского и Терского казака. Первые поселенцы – Терско-Гребенские казаки принадлежали к староверам – раскольникам. Первые раскольники с Дона появились на Кубани и Тереке уже во второй половине XVII века. Особенно массовый миграционный поток был связан с подавлением восстаний Степана Разина и Кондратия Булавина. Старообрядцы играли заметную роль во время этих восстаний. Независимость религиозная и политическая рассматривалась казаками-староверами в неразрывном единстве. Как пишет исследователь Гребенских казаков Н. Великая – «В начале XVIII века к старообрядцам на Тереке относились терпимо, так как служат они государю верно и без измены». Когда же в 20-х годах XVIII века усилилось церковное давление на старообрядцев, это вызвало побеги на неподконтрольные Российскому государству территории Кубани.  Так, согласно духовному регламенту от 1721 года на старообрядцев стали возлагаться определённые ограничения. Казаки неоднократно жаловались, что пользуясь этим «регламентом», военные чиновники и офицеры притесняли казаков – староверов и чинили им «великие обиды». 27 июня 1737 года войсковой атаман Аука получил указ «астраханской консистории» с непременным требованием креститься «тремя персты» и исполнять все обряды церковные, угрожая в противном случае донесением об их упорстве священному синоду, а попам – расстрижением и ссылкой в каторжные работы. Однако попытка насаждения государственной религии, путём административных мер, встретила решительное сопротивление со стороны казачества: они отказались исполнять предписание консистории и тайно начали готовиться к исходу на Кубань. К этому их призывали местные священники – старообрядцы, которые по своему положению в станице и по образу жизни мало чем отличались от рядовых казаков. Они с трудом умели читать и писать, а «как духовные наставники, - доносил кизлярский комендант князь Оболенский, - были весьма плохи и не токмо казаков закону и страху Божию обучать, но и сами… делают противности великие». Слова кизлярского коменданта подтверждают и факты установленные во время инспекции Гребенских и Терских старообрядческих церквей. В ходе инспекции было установлено, что в большинстве церквей служба не велась по православным обрядовым нормам. Кроме того, образованных священников не хватало и казаки, следуя своей древней традиции, выбирали их из числа желающих. Культовые сооружения состоявшие, как правило, из часовен и молельных домов находились в весьма ветхом состоянии. Часто отсутствовали даже самые необходимые церковные реквизиты. А сами священнослужители – старообрядцы не отличались особенно чистотой нравов, устраивая даже в культовых сооружениях свои «делишки» и укрепляли личную дружбу с «зелёным змеем». Так, например, священник Щадринской станицы Радион Яковлев был известен как «горчайший пьяница», а священник Егор Никитин из станицы Червлённой состоял в интимной связи с женой местного казака Дарьей Алексеевой. От казны священникам – старообрядцам выплачивалось мизерное жалование и существовать им приходилось, в основном, за счёт приношений станичных казаков – прихожан. В 1745 году казаки направили в Кизляр депутацию, которая заявила коменданту, «что креститься тремя персты казаки не будут, хотя бы за то пришлось им пострадать и умереть». Кроме того, они пригрозили, что в случае продолжения притеснений их в вере они уйдут с Терека. Сенат незамедлительно отреагировал на угрозу казаков покинуть Терек и выпустил циркуляр запрещавший военному командованию преследовать казаков – староверов, «понеже они живут в самом пограничном месте и по их легкомыслию тако-ж по нынешним коньюктурам для того обрасчения строгости употреблять несходственно, и для того, покаместь в Сеноде рассуждение и точное определение учинено будет, - казакам ныне принуждения никакого не чинить». Обозревая историю терских казаков – старообрядцев мы обнаруживаем некоторые отличия в политике правящего режима по отношению к ним от той, которая проводилась в других областях России. Уже в середине XIX столетия силовое давление на терских старообрядцев практически исчезло, ибо их принадлежность к военно-служилому сословию являлось надёжным гарантом от посягательств на их веру. Поскольку Россия нуждалась в казаке – воине, она была готова оставить без внимания его конфессиональную принадлежность. В 1853 году численность казаков – старообрядцев и мужчин и женщин составляла по полкам: в Горском –21 человек, в Владикавказском – 101 человек, в Моздокском – 2385 человек, в 1-м Сунженском –277, в Гребенском – 7559, в Кизлярском – 2565 человек. Как видно из данных наибольшая численность старообрядцев приходится на полки раннего образования: Гребенском, Кизлярском и Моздокском. В других полках, образованных из числа переселенцев в более позднее время, влияние старообрядчества менее значительно. В дальнейшем численность старообрядцев, несмотря на определённые ограничения и притеснения не уменьшилось. Так, в сравнительных данных за период с 1898 по 1915 годы старообрядцев по отделам Терской области значится: В 1898 году в Кизлярском отделе среди дворян казачьего сословия было старообрядцев и сектантов 575 человек; в 1915 году 316. В Пятигорском отделе в 1898 году - 15 человек; в 1915 году - 3 человека. В Сунженском отделе в 1898 году - 23 человека; в 1915 году - 19 человек. В Моздокском отделе в 1898 году - не зечится ни одного офицера старообрядца. Среди рядовых казаков данные на эти годы следующие: В Кизлярском отделе на 1898 год значатся старообрядцев и сектантов - 19751 человек; в 1915 году - 24254 человека. В Пятигорском отделе в 1898 году - 8032 человека; в 1915 году - 4739 человек. В Сунженском отделе в 1898 году - 517 человек; в 1915 году - 1459 человек. В Моздокском отделе данные на 1898 год отсутствуют; в 1915 году значатся 3513 человек. Всего: среди казаков - дворян старообрядцев и сектантов в 1898 году значится 613 человек, в 1915 году - 338 человек. среди рядовых казаков в 1898 году старообрядцев и сектантов было 28300, в 1915 году - 33965 человек. Как видно из приведенных данных за 12 лет начиная с 1898 года численность старообрядцев в дворянско–казачьей среде сократилось почти на половину, тогда как среди рядовой массы произошло, наоборот, увеличение на 5705 человек. Связано это был в первую очередь наличием «среди казачества исконных старообрядцев, живущих густыми массами в станицах Кизлярского отдела». Естественно с увеличением численности казаков – староверов официальная церковь активизировала ответные меры по обращению раскольников в лоно православия. Так, священный Синод разработал специальную инструкцию для применения её в служебной и бытовой жизни. Особое внимание в инструкции уделялось духовно-религиозному и нравственному воздействию на женщин с целью укрепления оных в православной вере и как результат этого ограждение детей от влияния священников – староверов. Православное духовенство всеми силами старалось привлечь детей раскольников и сектантов к посещению церковно-приходских школ, ведь привитие детям религиозных обрядовых норм в старообрядческой семье долгое время было чисто внутрисемейным делом. А для взрослых приходские священники проводили внебогослужебные беседы с раздачею им книг религиозно – нравственного содержания. Благодаря принятию этих мер официальное православие на Тереке значительно укрепилось.  В начале XX века приходы Терской области распределялись по 12 благочинным округам. В епархию входило 7 городов: Владикавказ, Моздок, Георгиевск, Пятигорск, Кисловодск, Кизляр, Грозный; 70 станиц, 42 селения, 8 посёлков и слобод (Нальчик, Хасавюрт и др.). В самом Владикавказе было около 20 православных храмов. По данным «Терского календаря» 23 выпуска, к 1 января 1913 года население города Владикавказа составляло 77771 человек. Из них православных 73%, старообрядцев и сектантов – 8,5%, на мусульман и иудеев приходилось соответственно 8% и 1,5%. Около 9% были представители других вероисповеданий. На всём крестном пути казака сопровождала церковь. Для казака церковь – это не только культовое сооружение, организующее пространство и являющееся центром поселения. Это мерило истинно народного откровения, его духовного могущества. Подчеркнём, что речь идёт о православной церкви, которой он отдаёт предпочтение перед всеми остальными. Митрополит Евлогий в книге «Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества» пишет: «История знает много грехов казачества… Но эти грехи казачества искупаются его крепким, здоровым национальным чувством и глубокою преданностью святой Православной Церкви… Казак верит просто по старине, - среди казаков много «староверов» - старообрядцев, - но верит крепко, любит свою церковь всей душой и ни за что ей не изменит». Большая часть станиц имела общий год основания и закладки храма. Красота Божьего храма являлась особой гордостью казаков и по этому терцы ничего не жалели для благополучия своих церквей. Своим храмам терцы передавали часть военной добычи. Для отлития колоколов жертвовали отнятыми у неприятеля пушками. На украшение ризниц (помещений при храмах для хранения одежды священников и церковной утвари) и иконостасов (покрытая иконами стена, отделяющая алтарь – восточную часть христианского храма, от остальной части внутреннего объёма церкви) казаки отдавали немало серебра, золота, жемчуга и драгоценных камней. «Православная вера всегда имела великое значение в жизни казачества, - писал В. Пономоренко, - оно черпало Духовную силу в святых Божьих храмах. Сколько храмов Божьих сооружено казацкими руками, как богато украшены они, как сияют святые образы дорогими окладами – и всё это приложения благочестивого казацкого сердца!» Доброжелательное отношение и щедрые пожертвования казаков способствовали появлению на Терской земле всё новых и новых храмов и пределов в казачьих станицах. Как пример тому может служить появление придела в приходском храме станицы Наурской. Во время турецкой войны, 10 июня 1774 года, станицу Наурскую окружило восьмитысячное войско татар под предводительством Калги Шабаз – Гирея из рода крымских ханов. В станице в это время находились только старики, женщины, дети и легионная команда под предводительством атамана волжских казаков полковника Савельева. Строевые же казаки незадолго до этого были переведены в крепость Моздок. Целый день длилась кровавая борьба. Утром 11 июня враг неожиданно покинул свои позиции и ушёл восвояси. Существуют два предания объясняющие победу Наурцев в этой битве. Первое: упоминает про казака по фамилии Перепорх, который направил орудие на высокий курган, где была ставка Шабаза, и удачным выстрелом разнёс палатку Калги, убив при этом его любимого племянника. Шабаз – Гирей увидел в этом дурное предзнаменование и приказал отступить. Второе предание связывает победу Наурцев с появлением на заре одиннадцатого июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, двух всадников на белых конях и в белой одежде. Они прошли по вражескому стану, наводя ужас. В честь этих апостолов был в последствии устроен придел в церкви станицы, а одиннадцатое июня стало праздником в Моздокском полку. Церковные праздники казаки отмечали совместно. Почти в каждом доме распевали псалмы и богатырские песни. На престольные праздники (в честь святых, имя которых присвоено данному станичному храму) по старинному обычаю в станичной избе после молебна устраивался общий обед. На него, кроме станичных припасов рыбы и мяса, сносилось всё, что у кого есть, самое вкусное. После общего обеда казаки разбивались по ватагам и праздновали по домам три дня. Существовал и обычай приглашать компанию стариков в дом для угощения. При этом просящий шёл по улице перед компанией без шапки и выговаривал: «Прошу покорно, любящие гости!» Кроме средоточия православной обрядности терские церкви были и центрами распространения грамотности, ибо на Тереке первые светские школы появились только в начале XIX века. Православные храмы, помимо этого, хранили культурные ценности казачества, выступали носителями культурно-нравственных норм, органично выполнявших терскую субкультуру. В казачьем отношении к вере, к сбережению «Бога в душе» проявлялся народный характер, самобытность казачества, отстаивавшего право свободного выбора, во что верить и как верить. В целом же для казачества религия выступала своеобразным духовным и нравственным мерилом в повседневной жизни. Трепетно сберегая «Бога в душе» терцы переживали, по образному выражению философа – казака А. Ф. Лосева, «самоутверждение личности в вечности». Искренне веря в Бога, казаки терпимо относились ко многим религиям, так как в терско-гребенских станицах представители не православных конфессий появились давно. Ещё в процессе формирования казачества на Тереке целыми группами входили пассионарии многих народов, живших по соседству или волею судьбы попавших в Терские края. Так, в среде казачества были и горцы – магометане и калмыки – буддисты. Всего же в терское казачество до 40 национальностей, представлявших различные конфессии. Внимательное историко–психологическое изучение проблемы значения религии в духовной жизни казаков показывает, что долгое время идея казачества преподносилась как «борьба за Веру, Царя и Отечество». Между тем, только «вера» может считаться изначальным элементом. Всё остальное привнесено на Терек политическим режимом с целью укрепления своего влияния. В основе веры терцев лежала высокая идея любви к ближнему, ибо казак был готов «положить душу свою за други своя», умел ценить свободу выше всего, умел её защитить. «Бог может быть у нас и разный, этого точно не знаем, но точно знаем – кровь в бою у нас одного цвета», именно на этой заповеди и основывалась веротерпимость казачества. Как раз непонимание его идеологии, реального места в ней религии и защиты самодержавия послужило одним из поводов для расправы с казачеством в годы Советской власти. Источники и литература: 1. Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII – XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2001. 2. Всеподданнейший отчет начальника Терской области. – Владикавказ, 1898. 3. Гедеон (митрополит Ставропольский и Владикавказский). История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. – Москва-Пятигорск, 1992. 4. Коломиец В. Г. Очерки истории и культуры терских казаков. – Нальчик, 1994. 5. Митропалит Евлогий. Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. – Ростов-на-Дону, 1992. 6. Пономарев В. За веру дедов и отцов. Казаки России. – М.; СПб., 1996. 7. Потто В. А. Два века терского казачества. Т. 2. – Владикавказ, 1912. 8. Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ, 1991. 9. Отчет начальника Терской области за 1915 год. 10. Римский С. В. Казачество, религия, терпимость. //Международная жизнь. 1992. № 7. 11. Служебно-статистический отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска. – Владикавказ, 1916. 12. ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1745 год, св. 38, д.34. 13. ЦГА РСО-Ф, ф. 2, оп. 1, д. 6. Кандидат исторических наук Бурда Э. В. Иллюстрации: 1. Иов, старообрядческий епископ Донской, Кавказский и Екатеринославский. 2. Силуан, старообрядческий епископ Кавказский. | |

| Просмотров: 12897 | |

| Всего комментариев: 0 | |