| Главная » Статьи » Мои статьи |

Русско-кавказские отношения в X – XV веках Часть 2.

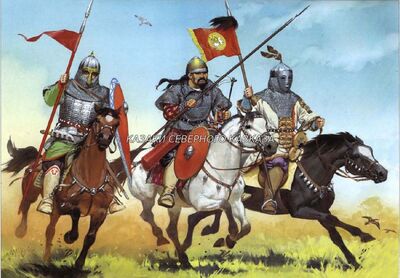

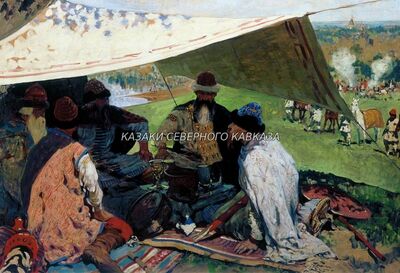

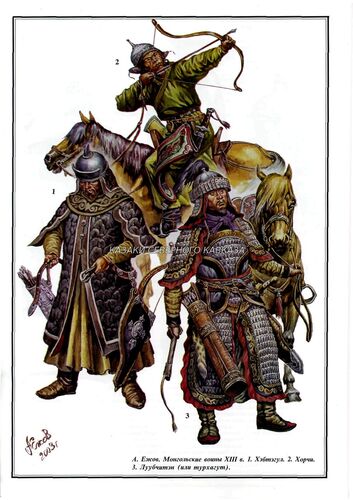

| Русско-кавказские отношения в X – XV веках Часть 2. В мирное же время простые люди разных племен и наречий, земледельцы и скотоводы общались друг с другом, осваивали производственный опыт соседей, обменивали продукты своего труда. Соседи горцы знакомились с русским высокоразвитым, по тому времени, ремесленным производством, изучали их более высокую сельскохозяйственную культуру. Сюда же приезжали купцы из дальних стран Закавказья и Средней Азии, и здесь, на бойких ярмарках, русские люди встречались со своими ближайшими соседями – ясами и косогами. Русские купцы привозили для продажи меха, оружие и изделия из металла. Особенно большой спрос был на русские меха[10, с. 253.]. В обмен на свои товары купцы покупали дорогие камни, бисер, особенно зеленого цвета, золотые и серебряные изделия, кольца, бляхи для украшения одежды и конской сбруи, а также бумажные ткани, пряности и вино.  Помимо торгово-экономических связей взаимоотношения русского народа с народами Кавказа скреплялись и родственными узами. Так, в 1107 году князья Владимир Мономах, Давид и Олег на съезде с двумя половецкими ханами взяли у них дочерей замуж за своих сыновей. Старший же сын Владимира Мономаха, князь Ярополк, посланный отцом в 1116 году против половцев, «жену полони себя ясыню», т.е. осетинку, дочь ясского князя Свана, названную после крещения Еленой. Князь Святополк был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, а князь Изяслав Мстиславович женился на царской дочери из «Обез»[11, с. 79.]. Русские летописи сообщают и о женитьбе князя Всеволода Юрьевича, брата Андрея Боголюбского, на осетинке Марии. О династических связях русских князей с представителями княжеских фамилий аланов-ясов Северного Кавказа свидетельствует и борьба русского князя Юрия Суздальского, сына Андрея Боголюбского, за грузинский престол в конце XII века. Известно, что в его дружине находились и «плечистые аланы» и «буртасы». Надо полагать, что в их числе были представители и вайнахских племен, так как «северокавказские аланы составляли конгломерат племен», а под именем буртасов А. А. Саламов склонен видеть «чеченцев, которых аварцы… до сих пор называют «буртиял»[12, с. 22.]. Более того, изгнанный князем Всеволодом из Владимиро-Суздальской земли после смерти отца, Юрий бежал к родственникам своей матери-яссыни на реку Сунжу, в алано-половецкий город Савинджа, или Сунджа. Хроника «Картлис Цховреба» сообщает, что прибывший из Владимиро-Суздальской земли совсем в юном возрасте князь Юрий Суздальский стал супругом грузинской царицы Тамар. Не ужившись с грузинскими князьями, Юрий вновь вернулся на Северный Кавказ к своим родственникам и с помощью союзных и родственных ему князей аланов и асов пытался вернуть себе грузинский престол силой.[13, с. 75; 3, с. 216-217.]. Связи русских с народами Кавказа прерываются в период монголо-татарского нашествия. Однако в XIII-XIV веках народы Кавказа и Руси боролись каждый на своей территории против общего врага – монголо-татарских захватчиков. Монголам удалось расстроить военный союз половцев и аланов, разбить их поодиночке, однако половецко-русский союз им расстроить не удалось: старое кочевое и полукочевое население южнорусских степей совместно с русскими принимало участие в неудачной для союзников битве на Калке в 1223 году[14, с. 176.]. Разбросанные на степных рубежах южной окраины Русского государства половецкие поселения были оттеснены в малодоступные горные места. Осетины так же укрылись в горных ущельях, где протекали левые притоки Терека: Гизельдон, Фиагдон, Ардон и Урух. В каждом ущелье образовались отдельные феодальные общества, известные под названием Тагаурского, Куртатинского, Алагирского и Дигорского, жившие обособленной, почти замкнутой жизнью[15, с. 17.]. Постепенно земледелие в Осетии начиняет терять свое преобладающее значение, и основным занятием становится скотоводство и охота.  На севере Осетия граничила с Кабардой, занимавшей территорию в предгорье и на равнине по левым притокам Терека и по всему протяжению реки Малки. Центральные угодья располагались по реке Баксан и были наиболее удобными для занятия земледелием и скотоводством. На западе с Кабардой граничили родственные им бесланеи, которые занимали вершины Зеленчука и Урупа. По северному склону западной части Кавказского хребта жили, теснимые татарами со стороны Кубани, народы адыгейского корня и языка: темиргои, бжедухи, шегаки, мохоши, атукаи и заны или жаны, населявшие приморскую полосу от устьев Кубани и до Геленджика. У этих народов процесс складывания феодальные отношений происходил гораздо медленнее, чем у кабардинцев, однако по русским источникам, в середине XVI века у них уже существовала знать и имела место феодальная эксплуатация крестьянства[6, с. 32.]. В труднодоступных горных котловинах между Скалистым и Передовым хребтами, в долинах и ущельях реки Ассы и правого притока Терека, реки Армхи, находились аулы-крепости ингушских обществ[16, с. 63-65.]. К западу же, от Мичика у слияния р. Шаро-Аргун и Чанти-Аргун, разбросаны были чеченские кабаки[16, с. 24.], с которыми русские казаки, поселившиеся на Тереке в XVI веке, особенно вошли в дружественные и даже родственные связи. Они взяли под свою защиту соседние чеченские общества Гуной, Курчалой и Цонторо, «от которых брали на свое обзаведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже жен невенчальных»[17, с. 24.]. На восточной окраине Северного Кавказа – Дагестане – существовало несколько самостоятельных княжеских владений, находившихся в постоянной междоусобной борьбе и не имевших ни внутренних сил, ни средств, необходимых для сохранения своей национальной независимости в условиях активной агрессии со стороны чужеземных захватчиков. Более крупные феодальные владения в Дагестане были следующие: Тюменское ханство в степях нижнего течения Терека; Шамхальство, включавшее земли на плоскости и в предгорьях, заселенное в основном кумыками; владения уцмия Кайтаганского к югу от Шамхальства, подходившее почти до Дербента; Аварское нусальство, занимавшее Хунзахское плато; Казикумухское и Эндерийское владения в северной части Дагестана; Карагачское владение; Кафыр-Кумук, получившее поздние название Баматуллы; Тарковское владение, а также ряд мелких княжеств: Буйнакское, Карабудахкенское, Тарколовское, Ерпелинское и Дженгутейское, известные позднее под именем Мехтулинского ханства[16, с. 42-45.].  Покорив Русь, татаро-монголы сели на Нижней Волге, создав там свое государство, известное под названием «Золотая Орда». Под властью захватчиков, помимо Русского государства, оказались многие государства Восточной Европы, Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, стоявшие по своему развитию значительно выше завоевателей. На бескрайних степных равнинах, где когда-то кипела жизнь, цвели сады и пашни, теперь бродили бесчисленные стада пришедших кочевников. Они превратили этот край в своеобразную пустыню, названную в народе «диким полем». По сообщению современников, «дикое поле» действительно представляло пустыню без признаков жизни человека. В описании путешествия митрополита Пимена по реке Дону сообщалось: «Путешествие это было печально и уныло, потому что по обеим сторонам реки пустыни: не видно ни города, ни села, виднеются одни только места прежде бывших здесь городов, красивых и обширных; нигде не видно человека, но зверей множество»[6, с. 33.].  Однако, следует заметить, что и в это время связи русских с народами Кавказа продолжались, правда уже в другом виде. Так, в своем путешествии венецианец Марко Поло встретил при дворе хана Золотой Орды Хубилая, алан и 10-тысячный отряд русских воинов под предводительством русского князя Григория[18, с. 94, 108-109.]. Во время обязательных поездок в Орду и ко двору великого хана русские князья, митрополиты и архиереи вместе со своими свитами посещали самые отдаленные части новоявленной империи завоевателей. В летнее время Золотая Орда постоянно перекочевывала с места на место, оказываясь то у Каспийского, то у Азовского, то у Черного морей. А в 1319 году, например, Орда даже стояла за Тереком, поблизости от ясского города Дедякова: здесь в ставке хана Узбека, трагически погиб непокорный русский князь Михаил Тверской[19, с. 62-70.]. Арабский путешественник Аль-Омари сообщал о том, что у золотоордынского хана Узбека в составе войска находились черкесы, русские и ясы[14, с. 177.]. Уже одно упоминание русских вместе с черкесами и ясами наводит на мысль о том, что, возможно, здесь речь идет о каком-то домонгольском населении Приазовья и Северного Кавказа, ибо такой этнический состав отмечен на территории бывшего Тмутараканского княжества еще в половецкое время. Однако, возможно, что здесь русские названы как покоренный монголами народ вместе с другими зависимыми народами Северного Кавказа вынужденный в порядке отбывания вассальной повинности нести воинскую службу в войсках золотоордынских ханов. О том, что русские и северокавказские народы платили завоевателям «дань кровью» подтверждено множеством письменных свидетельств, как европейских, так и арабских путешественников и дипломатов. Выведенные из родных мест русские поселенцы, а также исконные жители Приазовья описаны европейскими послами, побывавшими в Золотой Орде. В частности, посол Людовика IX, Вильям Рубрикус, проезжая по нижнему течению Дона оставил запись о своих впечатлениях: «Повсюду среди татар разбросаны поселения руссов. Они превратились в закаленных воинов. Средства для жизни добывают войной, охотой, рыбной ловлей и огородничеством. Для защиты от холода и непогоды они строят землянки и постройки из хвороста. Своим женам и дочерям они не отказывают в богатых подарках и нарядах. Все пути передвижения обслуживаются руссами и на переправах рек – повсюду «русы»[20, с. 32.]. Далее Рубрикус возмущается тем, что отдельные шайки руссов и алан по 20 человек и более нападают на богатых путешественников и грабят их.  Ясно, что такие «связи» не могли упрочить некогда крепкие взаимовыгодные русско-кавказские отношения, и потребовалось более двухсот пятидесяти лет, прежде чем открылись новые возможности для восстановления утраченных торгово-экономических и культурных связей. Этот этап в истории русско-кавказских отношений связан, в первую очередь, с падением татаро-монгольского ига и образованием Русского централизованного государства с центром в Москве. Примечания: 1. Толочко П. П. Древняя Русь. – Киев, 1987. 2. Греков Б. Д. Киевская Русь. – М., 1953. 3. Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – М., 1968. 4. Кузнецов В. А. Алания в X-XIII вв. – Орджоникидзе, 1971. 5. повесть временных лет. - «Хрестоматия по древней русской литературе». – М., 1962. 6. Омельченко И. Л. Терское казачество. – Владикавказ: Ир, 1991. 7. Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII в. – Махачкала, 1958. 8. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. /Под ред. Б. Б. Пиотровского. – М., 1988. 9. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента в X-XI веках. – М., 1963. 10. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 1. – М., 1960. 11. История Северо-Осетинской АССР. – М., 1959. 12. Саламов А. А. Из истории взаимоотношений чеченцев и ингушей с Россией и великим русским народом (XVI – начало XX века). /Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Т. III. Вып. 1, история. – Грозный, 1963. 13. Лимонов Ю. А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. – Ленинград, 1967. 14. Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI- начало XX в.). историко-этнографические очерки. – М., 1974. 15. Блиев М. М. Присоединение Северной Осетии к России. – Орджоникидзе, 1959. 16. Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в XVI-XVII вв. – М., 1963. 17. Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен. Гребенское войско. Вып. V. – Нальчик: Эль-фа, 2001. 18. Шкловский В. Земли разведчик Марко Поло. – М., 1969. 19. Виноградов В. Б. Через хребты веков. – Грозный, 1970. 20. Гнеденко А. М., Гнеденко В. М. За други своя или все о казачестве. – М., 1993. Кандидат исторических наук Эдуард Бурда Иллюстрации: 1. Тмутараканский камень, на котором князь Глеб отметил расстояние между важнейшими городами княжества — Тмутороканя и Корчева (Керчи). 2. Половцы на службе русских князей. Худ. Ангус Мак Брайд. 3. Художник Сергей Иванов. Русские князья заключают мир в Уветичах. 4. Аланы в походе. Картинка художника А.Джанаева. 5. Монгольские воины. Художник А. Ежов. | |

| Просмотров: 35 | |

| Всего комментариев: 0 | |